左の線路は、作業線だったかもしれない。

2013/5/3 8:22 《現在地》

二手に分かれた線路のどちらを先に探索するか。

分岐地点には特に本線と支線を区別する目印となるようなものはなく、どちらにも同じ太さのレールが敷かれていた。

ただし、左の線路は水平に、右の線路は登り坂になっているという違いがあった。

この場合、より遠くまで続いている期待度が高いのは、登っていく方だろう。

そのように私は考えたので、先に左の水平の線路を追跡することにした。

そうして左の線路に入って20mほど進んだ地点で撮影したのが、左の写真である。

これまでに無く平坦さを感じられるヒノキ(←多分)の植林地を、真っ直ぐ貫いていくレールは、見とれてしまうほどに美しい風景だった。

地形の平穏さに守られて、これまでのどこよりも路盤が荒廃していない。故意に保存されていたのかと疑いたくなるほどだが、そうでないことは当然分かっている。

ここだけ見れば、「つい3年前に廃止された」といわれても信じられそうじゃないか?

森の一本道を潜り抜けると、次に待っていたのは、半壊した木造の桟橋だった。

橋の下には、雨が降れば水が流れるだろう小さな涸れ沢があるが、谷は極めて浅い。この程度ならば築堤とヒューム管で越えそうなものだし、これまであった同様の場面もそうしていたと思うのだが、今回は敢えて桟橋だった。

もちろん、探索者としてはこの方が「面白い」から歓迎だが、「なぜか」ということを考えずにはいられなかった。

思うに、地形の小さな凹に対して、築堤という恒久的構造物を用いて「する」のは、ある程度長い期間利用する目的がある線路であり、耐用年数が短く地形への影響も極力小さな桟橋で「する」のは、短期運用を目的とする線路だろう。

そして林鉄には、しばしば作業線と呼ばれる短期運用の枝線が設けられることがあった。

作業線は、○○線や●●支線のような名前を与えられず、今日我々が目にする資料にまず出て来ない(距離も含まれない)一時的な施設であり、地形の凹は出来るだけ桟橋で越え、凸は迂回するのが基本という、可能な限り地形を弄らず作設される線路だった。

(対して通常の軌道を「土木軌道」と総称する)

ここで私が思ったのは、先ほどの分岐を左に入ることでスタートしたこの線路は、濁河線の本体ではなく作業線なのではないか ということだった。

導入回で紹介したが、『全国森林鉄道』にも濁河線から分岐するような支線の記述はなかったので、複数線路をまとめて一線路として表記していない限り、どちらかは(名前のない)作業線であるという可能性が高い。(或いは単なる複線区間の扱いの可能性もあるのか)

突如として作業線疑惑が生じた“左の線路”。

桟橋の始まりの所から振り返り気味に山手を覗くと、涸れ沢の微妙な窪みの上流に、本線かもしれない“右の線路”のレールが見えた。

まだ両者は直線距離で15mも離れていないが、高低差は思いのほか大きくなっている。

私の中に、2つの線路を取り巻く色々なイメージが湧き上がって来る。

左の線路は平地に設けられた停車場への進入路で、右の線路はさらに谷の奥へ行くための登坂路ではないか。

もしそうならば、本線は目前に迫る「畑さこ谷」を越え、さらに先まで続いているのかもしれない。

そんな想像は、私をとてもワクワクさせた。

地に落ちた桟橋は簡単に迂回出来るが、敢えてそうせず“渡って”先へ進むと、再び地に足を付けた通常の路盤となった。

周辺はますます広々とした林地で、これまでは絶えず近くに感じられていた濁河川の渓声も、今は少し遠くに感じられる。

この林地で印象的だったのは、写真のような巨大な針葉樹の伐根が至る所に残っていたことだ。

私は詳しくはないが、伐採する時に立ち木のどの高さに鋸を入れるのかも、時代や地域によって特徴があるらしい。

この森の一般的な切り株よりも明らかに丈のあるそれらは、明るい日射しの中にあっても、亡霊のような幻想の雰囲気を纏っていた。

だが、その実態は極めてマネー。意味もなく、こんな山中まで線路が伸ばされるはずはなく、その意義を直接示すのが、この巨大な切り株達だった。

あなたが住んでいる家の木材も、もしかしたらここから線路で運び出されたものかも知れないのである。

よく観察すると、この巨大伐根の森の線路も、随所に桟橋的な構造物を交えていることが分かった。

これもまた、前述した作業線の特徴である。

通常の路線(土木軌道)は基本的に路盤の上に敷かれている。路盤とは地面の上にバラストを敷き、そこに枕木とレールを乗せたものである。

対して作業線は基本的に路盤を持たず、地面に直接枕木とレールを敷くことがあった。

ただし、水捌けの悪い土地だと枕木が早く傷む(レール同様、枕木も使い捨てはしない)ことや、地盤が軟らかいと車両の重さを支え切れないことなどから、枕木と地面の間に丸太を挟むことがあった。

この写真の場面が、まさにそうである。

ますます作業線疑惑が深まるが、仮にそうで無いとしても、ここの造りは“極めて作業線的”だと言える。

8:27 《現在地》

巨大伐根の森を抜けると、今度は両側から笹藪が押し迫ってきた。

ここも地形的には一切荒れる要素はないが、レールが見えなくなっている。

原因は、大量の落ち葉が堆積しで醸成された土が、降雪のように線路を覆い隠してしまっていたのだ。

強風さえ及ばない極めて平穏な土地柄が想像出来る光景だった。

そしてこのレールが見えない路盤上に、ポツンと佇む転轍機を見つけた!

前回の分岐からは50mほど進んでいるが、ここで再びの分岐出現である。

前方には引き続いて広々とした平地が見えており、これはいかにも終点の停車場がありそうな雰囲気!

今度の転轍機には、先ほど見た物とは違い、錘(おもり)の部分に文字が刻印されていた。

「岩崎レール商會製造」の文字と社章が陽刻されており、これと全く同じものを昨日、上部軌道起点の岳見台停車場でも目にしている。

多分これは偶然に過ぎないのだろうけれど…、「最初」に見た物を再び目にしたこの場所は、

最後

そんな気がした。

左右に分かれていく線路。

今度は左右に高低差は無く、目の前にある笹の原っぱを並走しているようである。

どちらを選ぶかで悩む必要も、今度はなさそうだった。

唐突だが、吊橋を発見した!

吊橋は濁河川の本流を渡るもので、線路の位置から直接は見えないし、

特に目に見える道が分かれている様子もなかったのだが、

何気なく(“小”だよ“小”!)川側の笹藪に潜り込んだら、偶然発見してしまった。

が、あれはちょっと……。

これは渡れない!(苦笑)

まあ、良いとしよう。明らかに林鉄が渡っていた橋ではないし人道吊橋だし、

渡った先も、ここへ来る時に自転車で走った林道であるはずだ。

林道から吊橋の袂まで、いくらかは未見の廃道があると思うが…。

この吊橋の発見は、ますますこの場所が林鉄の終点だったという可能性を高めた。

拠点だからこそ、四方に道が伸びていたと考えられるからだ。

なお、橋の袂も写真のような猛烈な笹藪であり、分かりにくい位置から急に河谷の崖が落ちていて危険だった。

吊橋を支えていた木造の主塔も既に大破し、原形を留めない。

そんな橋頭の笹藪に埋もれた主塔とセットで、そこに取り付けられていたらしき1枚のブリキの板が発見された。

板の表面にはキリ穴でもって、「オリシキ」というカタカナ4文字が刻まれていた。

どことなく暗号のような感じだが、私にはその意味することがすぐに分かった。

ここまでのレポートでは使っていないので、読者の皆さまには全く見覚えのない写真だと思うが、これは昨日の帰り道、対岸の林道を歩いている途中で撮影したものだ。

林道が渡った谷の一つに、「オリシキ谷」というのがあった。

変わった名前だったのと、それを渡る林道の橋が小さいくせに方杖形式だったので記憶に残っていたのだ。

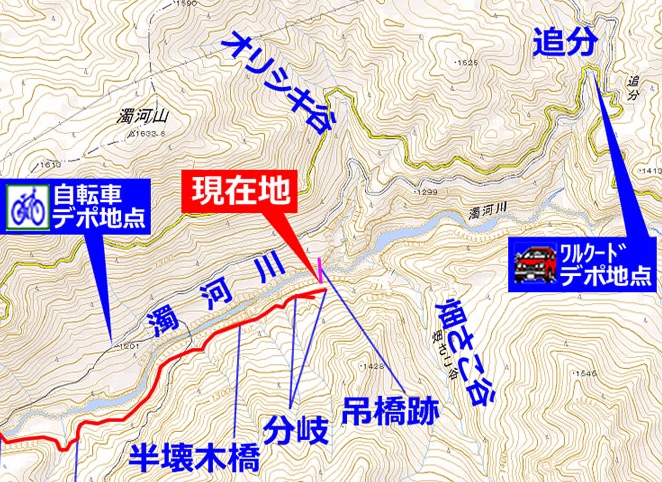

吊橋跡と「オリシキ谷」の位置関係は左図の通りである。

ワルクードをデポしている追分方面から、オリシキ谷付近を経由して、林鉄の終点へアプローチするルートがあったのではないだろうか。

余談だが、追分を通って濁河温泉に通じる御獄パノラマライン(県道441号)は結構古い道らしく、昭和34年には早くも小坂駅から濁河温泉まで路線バスが運行した記録がある。

『全国森林鉄道』に濁河線の廃止は昭和46年とあるが、その頃にはとっくに濁河川の奥地へ入り込む道は林鉄だけではなくなっていた訳だから、両者を連絡する歩道が存在した可能性は高い。

左の線路の、おわり。

寄り道から復帰し、二つ目の分岐のすぐ先まで来てみると、私は何とも悩ましいと思える状況に置かれた。

分岐したまでは間違いないのだが、その先の線路が分かりにくい…。

正確には、分岐のうち右側の線路については、辛うじて目視出来る。

だが、左側の線路は笹の根や落ち葉などの大量の障害物に邪魔されて、「あるのに見えない」のか、そもそも「ない」のかの区別が難しかった。

辺りに蔓延る濃密な笹藪が憎たらしい。

じっくりと時間をかけて地表を捜索すれば解決出来たかもしれないが、先が気になって仕方のない私は、進めば自ずと答えは明らかになるだろうと考えて、そのまま進むことにしたのだった。

どうせ地形的に、線路が左側に大きく離れていく余地はない(濁河川の谷がある)。

ぬぉあーー!!

これは、複線の桟橋だ!!

さっきも見た丸太敷きの線路が、今度は左右に並んで並走している。

ああ! この土地の笹藪を全て枯らせることが出来たなら、どんな景色が見れるだろう!

おそらくは、見渡す限り真っ直ぐ続く複線の線路が見通せるのだろう。

きっと絶景だと思う。

ただし、向かって左側の線路には、少し妙な点がある。

まず、見ての通り、手前側はレールが途切れている。私がレールを見失っていた短い区間も、そもそも敷かれていなかったのだと思う。

さらに言うと、これが一番妙なのだが、左側の線路は犬釘で枕木に固定されていなかった!

あり得るのか? そんなこと。

あり得ない。

少なくとも、この状態で運用されていたとは考えられない。

となると、どんなことが考えられるだろうか。

私には、この場所へ先に来た誰かが昔を懐かしんで置いたのではないかというくらいしか思い付かない。

なお、右側のレールについては、ちゃんと犬釘で固定されていた。

こちらについては、間違いなく往時のものだ。

複線桟橋が続いてる!

しかし、左側のレールはまた無くなってしまった。

この土地の広さと、太い木が全く生えていない日当たりの良い状況は、

ここがいかにも終点停車場であったことを窺わせる。

この複線桟橋では、集材機を利用した木材の積み込みが行われていたのだろう。

ああ〜(涙)笹藪が深すぎる〜! 折角の線路が見えないよッ!!

この広大な笹藪の下には、まだ何かが隠されている可能性があった。

岳見台停車場の落ち葉を掃除するオフ会も良いなと思ったが、

別にこの終点停車場の笹を刈り払うオフ会も開きたいかも(笑)。

最後のハイライトらしき複線桟橋を覆い尽くした激藪に、大きな悲しみを背負いながらも、あらゆる現状を受け入れるのがオブローダーの務めだと自らを納得させて先へ進んだ。

その途中、私は激藪を逃れる意味と、今までと違うアングルから撮影したいという意図をもって、川側のやや高くなっている土地に向かった。

写真はそのやや高い所から撮影した複線桟橋の終わりである。

複線桟橋は長さが50mほどあったと思うが、その最後は桟橋状態のまま単線になっていた。

合流地点もレールは右側にしか敷かれておらず、転轍機やポイントレールも存在しなかった。

最初の分岐の所で目にした寄せられたポイントレールは、ここから撤去されたものかも知れない。

また、この分岐のすぐ脇には、撤去されたレールが2本だけ置かれていた。

複線桟橋から単線の桟橋になると、その桟橋もすぐに終わりを迎えた。

遂に線路も終わりそうだと思ったが、実際はなおも途切れず、今度は右へ緩やかなカーブを始めるではないか。

「終点というのは絵空事か。」

これはそんな風に思わせる展開だった。

線路の終わりは直線という勝手なイメージを持っていたので、私はそう思ったのだ。

が、終わってた!

予想に反して、緩やかな右カーブが終わりを迎えるより前に、やや唐突な感じで線路は途切れていた。

2つ前の分岐から数えて推定100mで“左の線路”、遂に終わる!

|

|

8:58 《現在地》

レールの終わりはどう見ても唐突な印象で、レール製や木材を組み上げた車止めも見られない。

レールが撤去済みならばそれらが無くても不思議はないが、レールが残っているのに車止めがないのは、ちょっと不自然な気がする。

ならば路盤はさらに続いているのだろうかと先を覗いて見るも、そんなことは、完膚なきまでになかった。

今まで腐るほど林鉄の路盤を見てきたので分かるが、これまでとは地形が違う。桟橋を置くような余地も無いし、もちろん遺構もない。

斜面の前方からは、濁河川とは別の沢の音も聞こえていたが、多分それが畑さこ沢なのだろう。

畑さこ谷の100mほど手前のこの地点は、やはり間違いなく、“左の線路”の終点だった。

そしてこの“左の線路”は、複線桟橋という積み込み場所を利用するための作業線だったのではないかと私は考えている。

木製桟橋の多用など、分岐以前までの路線とは、だいぶ雰囲気が違っていた。 ともかく、

これで残るは、“右の線路”だけ!!