����́A�j�Z�R�A���{�C�֗������ނƂ���ɂł����ΎR���̋}�R�ł��闋�d�C�݂ɖ���A����229�����d�g���l���̋��������グ���B

�E�}�̒ʂ�A���d�C�݂ɂ͍���T���������̂̑��ɂ������̋���������A���ł����d�g���l���i3570���j�Ɏ����Œ�������|�g���l���i2754���j�̋����͋K�͂��傫���B�����Ă���2�{�̑�g���l���́A�����������14(2002)�N�x�ɊJ�ʂ����o�q�̎o���ł���B

����14�N�x��2��g���l���J�ʂɂ���āA���d�C�݂̍���229���́A�قƂ�Lj�V�Ƃ�����قǂ̑�ϊv�������Ƃ�����B

����A����T�����������͏��a30�N��ɊJ�ʂ������̂ŁA���d�C�݂����߂Ď����ԂŒʂ蔲������悤�ɂȂ����A�L�O���ׂ���1����̎ԓ��������B

���̓_�ł��A���d�Ɠ��|��2��g���l���̋����́A�����X�g�[���[�����L����B

����ɌÂ����́A���d�����z�����R���ł���A���፷700���ɂ��B�����ł������Ƃ����B

���d���͖k�C�����܂��ڈΒn�ƌĂ�Ă�������ɊJ�킳�ꂽ���ł���A�������a30�N��܂ł͗��p������������A��r�I�ɑ����̋L�^�����邪�A����ڍׂɂ͎��グ�Ȃ��B

���̂悤�ɑ�X�̓�������Ƃ������Ƃ́A�k�C���̓��H�Ԃɂ����闋�d�C�݂���߂�ʒu���A������I��̓���d�v�x�������������Ƃ������Ƃł���B���ꂾ���ɁA�Z�p�⎞�ǂ̋�������A�D�悵�ĉ��ǂ̎肪�������悤�Ƃ����̂ł���B�����A�����O�̒n�`�̌������ŁA�Ō�܂Œ�R�𑱂����̂��A���̗��d�C�݂������B

�i1�j�@��O����v�悪�i�߂��Ă����C�ݓ��H�u���d���H�v

���������A����̒T���̎���ɂ��o�ꂢ���������B

�����g���l���Ƌ���ȕ����̘A���ɂ��A�p�~���ꂽ�����ł��v�ǂ̔@���Зe���ւ��Ă����������i���j���A�����ɂ��Č��݂��ꂽ�����A���̐߂̃e�[�}�ł���B

�n�`���n�`�ł��邾���ɁA�e�ՂȍH���łȂ��������Ƃ͑z���ł�����̂́A�T���O�ɔc�����Ă����̂́A���a38(1963)�N�ɑS�ʂ������ƂȂǁA�w�p����{�n���厫�T�x���瓾���킸���ȏ���������̂ŁA�A���ɏڂ������ׂĂ݂��B

���肵���̂́A���n���y�g���l�����z �ɂ��������܂�Ă����A���̓��H�̌��ݎ�̂ł���k�C���J���Ǐ��M�J�����ݕ����A����1(1989)�N�Ɏ��犧�s�����w��u�̍����x�Ƃ����������������A���҂����ȏ�ɏڍׂȋL�^���L����Ă����B

�ɂ��������܂�Ă����A���̓��H�̌��ݎ�̂ł���k�C���J���Ǐ��M�J�����ݕ����A����1(1989)�N�Ɏ��犧�s�����w��u�̍����x�Ƃ����������������A���҂����ȏ�ɏڍׂȋL�^���L����Ă����B

����E���I����A����܂ő��N�̌��Ăł������u���d���H�v�́A���a26(1951)�N11���A�{�i�I�ȉ��z�H���ɒ��肵���B

���̉��z�́A����܂ł̎R������C���Ƀ��[�g��ς�����̂ŁA���łɁA���a17(1942)�N�������������Ă����B

����́A���オ���a�ɂȂ�ƂƂ��ɁA���̊C�ݓ��H�̕K�v�������������A�n�����狭�����������Ă������̂Ɍĉ��������̂ł��������A���H�ɖړr���������i�K�ŁA��ǂ������̌X�������������ߒ��f������Ȃ������o�܂��������B

���ꂾ���ɁA���́u���d���H�v�̒��H�͒n���̐l�тƂ����삳����傫�ȈӋ`���������B

�i�����j

���̉��݂͖k�C�����w�̋��c�n�тł��邪�A�C�Y���̗A���ɗ\�z�ȏ�̍���Ƃ��Ȃ��A���ꂪ���߂ɊW�Z���̊Ԃɋ}���Ȃ铹�H���ǍH���̎{�H�������v�]���ꂽ�B

���͊��ɁA���̋�Ԃ̊J�ʂ����a38(1963)�N���ƒm���Ă���̂ŁA���H����v�H��12�N���̌�����v�������Ƃ�������B

�������A��O�Ƀ��[�g�v�Ǝ����܂ōs���Ă����̂ɁA��ǂ̈����ɂ�蒅�H�ڑO�ɂ��Ď������Ȃ������o�܂͏����ŁA�����ɂ�����Ƃ���A���H���̒n���W�҂̔M�̓���͑����������ɈႢ�Ȃ��B�ʂ���тقǁA���������Ƃ͂Ȃ����炾�B

�Ȃ��A���̌v��̌��_�ɂ����邳��Ȃ�O�j�́A�w��u�̍����x�ɂ͐G����Ă��Ȃ����̂́A���n�i�E�G���g�}���̋��������j�ɂ��������d�����J�ʋL�O��i���j�̔蕶�ɏq�ׂ��Ă����B�{���ł��f�ڂ��Ă��邪�A���܂����ǔ蕶���f�ڂ���B

���̏��a6(1931)�N�̒r�c�G�Y�k�C���������i�ݔC���Ԃ͏��a4�`6�N�A����ȑO�ɏH�c���m���⒩�N���{�B�Y�ǒ��Ȃǂ��C�j�ɂ�鎋�@�����_�Ƃ݂�A�u�C�ݓ��H�����d���H�v�̌v��́A���ꂩ��30�N�ȏ�ɂ킽���Čp�����Ă������Ƃ�������B�S���ł͒������Ȃ���������Ȃ����A���H�Ƃ��Ă͈ٗ�̃����O�����ł���A�H���̓�����M���悤�B

�ނ���A��O�̋Z�p�͂ł��̊C�݂��ђʂ��邱�ƂȂǁA�f�l�̎��ɂ͖��d�Ȃ��ƂƎv����قǂ��B

�Ƃ���ŁA���݂͈�ʍ���229���Ƃ����̂������ȘH�����ł��闋�d�C�݂̍��������A�N�H���_�ł͍����ł͂Ȃ������B

�ߋ��̘H�����̕ϑJ�́A���̂悤�ɂȂ��Ă���B

�@����40(1907)�N�@���茧�� ���C�ݐ��@��

�@�吳9(1920)�N�@���n���18�� �]��������@��

�@���a29(1954)�N�@����229�� ���M�]�����@��

�@���a40(1965)�N�@��ʍ���229��

�����ɏo�Ă��鏀�n����Ƃ����ď̂́A�����܂ޓ��n�̐l�Ԃɂ͓���݂��Ȃ��Ǝv�����A�����H�@����ɂ��������H�̎�ނł���B

���@�ł́A�{���ɂ�����{�����ɑ���������̂Ƃ��āA�k�C���ɖk�C�����������Ǘ����铹�H�ł����n������߂Ă����B����ɁA�k�C�����H�߂ɂ��A�n����ɏ��������n������K�肳��Ă����B�����͌��s���H�@���ł́i�s���{�����̈��ł���j�����ɑ���������̂ł������B

���āA�w��u�̍����x�̋L�q�ɖ߂낤�B���ɏЉ��̂́A���ǍH���̔N���̓��e���B

���X�ɍH�������n�i�W���Ă����l�q��������B�n�}�ƈꏏ�ɂ����������������B

�w��u�̍����x���

- ���a26�N6��26������

- ���a26�N

- ���d���H�ɏ��͂��낳��A������~�����̏I�_��0�Ƃ��Ĉ�J���ʂɌ������čH�����i�߂�ꂽ�B�~�����g���l���̓��B�A�@��A���H1047�����{�H�B

- ���a27�N

- �~�����g���l���������������A�r���m���g���l�����B102���{�H�B

- ���a28�N

- �r���m���g���l�����B�A�؊g�A�����A�B��̈ꕔ���{�H�����B

- ���a29�N

- �r���m���g���l���̓��B�@��������A���H150���{�H�B

- ���a30�N

- �r���m���g���l���̐؊g�Ɠ��H143�����{�H�A���̔N���瓹�H�ɔ����R���y�ъC���̐Ί_�悤�ǍH�ɑ�ʂ̎G����K�v�Ƃ��Ȍ㏺�a38�N�x���ɑS����ʂ��Ď���13���̎G�����g�p�����B

- ���a31�N

- �r���m���g���l���̊�������������̓�ւ�˔j�����B���H��87���{�H�B

- ���a32�N

- ���[���g���l�����B�A�؊g�������A�L�̊�g���l�����B�A�@������������B�܂����[�����̎{�H�A���H��815���{�H�B

- ���a33�N

- ���[���g���l���ƉL�̊�g���l���̊������������c�c�i�ȉ��A���a36�N�܂œ��|�g���l����Ԃ̍H���ƂȂ�̂ŗ��j

- ���a37�N

- ��2���~�̋���𓊓����Ĉꋓ���d���H�̊J�ʂ������B�~�����A�r���m���A�L�̊�A���|�A�C�Z�o�`�g���l�������������A���H��1557���{�H�B

- ���a38�N

- ���a26�N6���ɒ��H��13.14km�̓��H��13�N�̍Ό���8��3�疜�~�̎��Ɣ�𓊓���10���������Ċ��������B

����i�~�����j������n�߂�ꂽ�H�����ŏ��ɓ˂�����������ւ��A���݂͖�����Ă��܂����l���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����A�r���m���g���l���i���j�������B

���̑S����450���̃g���l���ł́A���B�̊ђʂ�����2�N�Ԃ�v���Ă���B�����Ă��ꂪ�ђʂ���Ƃ����ɁA�؊g������O�̋������B��ʂ蔲���āA���[���C�݂ł̓��H��肪�n�߂��Ă���B�����Ă܂����ɓ˂�������ƁA�Z�����[���g���l����Z���ԂŊђʂ����A�����ɉL�̊�g���l���ɒ��肵�Ă���B

�����i�s�ŕ����̃g���l���̓��B�@��A�؊g���A�����Ă������Ȏ�ۂŐi�߂��Ă���A�H��������ڎw���C�����`����Ă���悤�ł���B

���āA�����܂ł̒����ŁA�������n�ŕ������g��h�̈���𖾂ł������Ƃɂ��C�Â����낤���B

���̓�Ƃ́A�ŏI���ŐG�ꂽ���Ƃ����A�w���H�g���l����Ӂx�ł́A�r���m���g���l���̏v�H�N�͏��a37�N�ɂȂ��Ă���̂ɁA���a32�N�̒n�`�}�i���j�ɂ����g���l���i�ƕ~�����g���l���j���`����Ă���̂͂Ȃ����c�c�Ƃ������e�������B

�����͒P���A���a32�N�ɂ͊��ɂ����2�{�̃g���l�����ђʂ��Ă��āA�ʍs������Ă����B������`���ꂽ�B

�����A�w��Ӂx�́u�ʂ��悤�ɂȂ��������v���d�������A���S�ɏv�H�����������v�H�N�Ƃ��ċL�^�����̂��낤�B�܂��A�����͂܂��H�����̈����ŁA��ʂɉ��������Ă��Ȃ����������m��Ȃ��B

������ɂ��Ă��A�n�`�}�ɐ����ȏv�H�O�̃g���l�����`����Ă���̂́A���Ȃ蒿�����P�[�X�̂悤�Ɏv���B

���Ƃ���͓��H�̌��݂Ƃ͒��ڊW�͂Ȃ����A���̓��H�H���̍ő�̎�v�҂ł����т��Đ��i�̗���ł�����������́A�H��4�N�ڂ̏��a29(1954)�N�ɁA��i���������j�Ɍ������Ă���B���N9��26���̂��ƁA15���䕗�c��Ɂg����ۑ䕗�h�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�䕗�����ى��ő����̓M���҂ނق�̐����ԑO�A�ő啗��40���߂����ɐ���ꂽ�o�́A���ɂ킽���Ďs�X���Ȃߐs�����A�Ď����32���A��Аl��16622�l�A���ҍs���s����38�l�A������250�l�A�Ď��Ɖ�3298�ˁA�s�X�n��8�����Ă������ň��K�͂̑�������B

�w���H�g���l����Ӂx���

�w��Ӂx�ɁA�r���m���g���l���̊J�ʓ����Ƃ݂���ʐ^�i���j���f�ڂ���Ă����B��������͂��܂�ɂ�����Ƃ͂������ꂽ�p�����Ă��āA�������������I

���̎ʐ^�A���m�ȎB�e�N�͕s���ł���B�����A���s�����a43�N�Ȃ̂ŁA����ȑO�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A���a37�N�ɏv�H��������̎B�e���ƍl������B

���Ă̒ʂ�A�g���l���ɐڑ����Ă��銒�[�������͉e���`���Ȃ��A���݂͘H�ォ��قƂ�nj����Ȃ��r���m���̊�R�����낵���ɔ����Ă���B

��Ղ�肾���Ԏ�O�ɓ˂��o���Ă���B�厩�̂́A���Ɠ������̂Ɍ�������̂́A�������Ă������A�����̂��ߑ��݂̗L�����m�F�ł��Ă��Ȃ��G�z�́A�ǂ������������Ȃ��B

�g���l�������łȂ��A��O�̘H�ʂ����ܑ��ł��邱�Ƃ��A����Ƃ̑傫�ȈႢ���B���͕����̕ǂň�،��邱�Ƃ��ł��Ȃ��R���������Ă���A�M�d�Ȍi�F�ł���B

�w��Ӂx�ɂ͂��̎ʐ^�����łȂ��A�H���Ɋւ���l�X�ȃf�[�^��}�ʂ��f�ڂ���Ă���A���̈�ł���H���H���\�ɂ��ƁA���a32�N�x�܂łɓ��B�A�؊g���A�����Ă܂ł͊����������̂́A�d�グ�̘H�ʍH�����͏��a37�N�x�܂ōs���Ȃ��������Ƃ����������B

���ܑ��̂܂܉��N�Ԃ��H���ԗ���ʍs�����Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B

���̂悤�ȃC���M�����[�Ȏ{�H���s�������R�ɂ��ẮA���̂悤�ɏ�����Ă����B

�w��u�̍����x���

���̃g���l�����J�ʂ��Ȃ�����A����������n�̍H����i�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ�����ʎ���A�H���S�̂̑�����ڎw���������ő傫�ȏ�Q�ƂȂ����B���̂��߁A�{���Ɏ��Ԃ�v����H�ʍH����ɂ��āA�H�ʖ������̂܂�5�N�Ԃ��H���p���H�Ƃ��ė��p�����̂ł��낤�B

��قǂ̎ʐ^�́A�B���ܑ����I������ゾ�낤���A�g���l���O�ܑ̕��H���͂܂��s���Ă��炸�A�S���J�ʎ��_�ł͍������������̂��B�����Ƃ��Ă͒������Ȃ����������m��Ȃ����A���X����V�������ܑ��Ƃ����̂́A����̊��o�ł͂Ȃ��B

�����ꖇ�A�J�ʂ̒��O������ɎB��ꂽ�ʐ^�i���j�������������������B

������́w��u�̍����x�Ɍf�ڂ���Ă������̂ŁA�L���v�V�����ɂ́u���[���g���l���y�ѕ����v�Ƃ���̂����A���ł���B�ʂ��Ă���̂̓r���m���g���l�����B�����āA���̓��������ɕ�����̂͂���������̂��Ƃł���B�L���v�V�����͖�����\�m���Ă���B

�{���Ɏ�肪���������������Ƃ�������B

�C�����R�����A�h��{�݂��Œ���ȉ��ł���B���������ܑ����B

����́A�e�e��ь������ɗ��ŗ������Ă���̂ɓ��������A�Ƃɂ������ɂ��A��������Ă��Ȃ��Ă��ʂ��Ă��铹�H���~�����A����Ȋ肢�����������̂��낤�B

(�k�C���V���̎ʐ^�f�[�^�x�[�X�ɂ��A�J�ʒ���̏��a38(1963)�N�ɎB�e���ꂽ���[���g���l���̎ʐ^���������B���Ђ����������B)

�w�k�C�����H�j�x�i�k�C�����H�j������^����2�N���j����A�H���̑��]�ƂȂ�L�q�����p����B

�w�k�C�����H�j�x���

���̓��H�͍z�R������юY���Ȃǂ̊J���Ɋ�^����Y�Ɠ��H�Ƃ��Ċ��҂��ꂽ���A���|��Ȃǂ̊C�ݐ��̗Y��Ȍi�ς����a38�N7��24���Ƀj�Z�R�E�ϒO�E���M�C�ݍ�������Ɏw�肳��A���H�J�ʒ��ォ�痋�d����̐����������݁A���ق������Ȃ�Ԗk�C���ł͒������C�݉��ƂȂ�ȂǁA�ό����H�Ƃ��ďd�v�ȈӋ`���ʂ������B

�������āA���d���H�͊ђʂ��A�×�����̗��d���̓���ߋ��̂��̂ɂ����B

�����A���̒n����H���̒Ɖ����~�ނ��Ƃ͖��������B

�i2�j�@�I���ʍH���Ƌ��啢���̏o��

�w��u�̍����x���

���a33�N�ɓ��H�\���߂����肳�ꂽ�B���̓��e�́A���a10�N�����̂��̂Ƃ͔�ׂ悤���Ȃ��قǁA���낢��Ȋ����������[���������̂ł������B

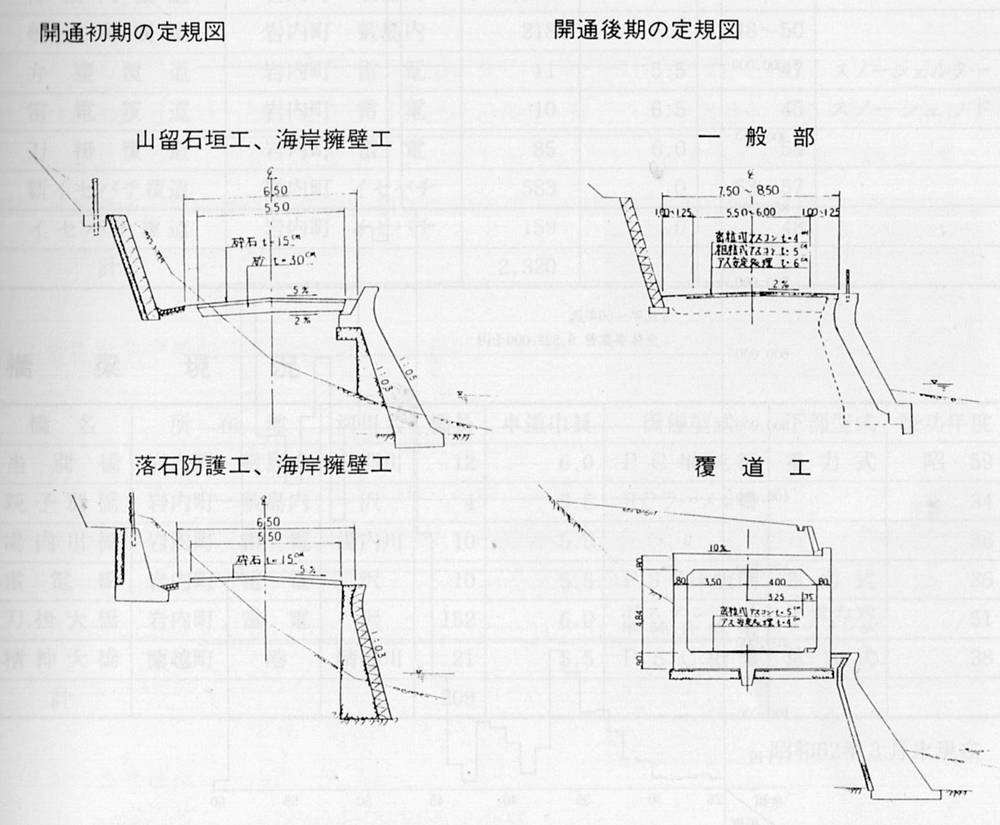

���������̌�̌�ʏ�̂߂��܂����ω��ɂ���āA��ʗe�ʂȂǂ̖����͂��߂Ƃ��āA��ʈ��S�Ɋւ��铹�H�\���ʂ���̈�w�̔z�����K�v�Ƃ����悤�ɂȂ�A���a45�N�Ɍ��s�̓��H�\���߂����肳��A���a46�N4������{�s���ꂽ�B�i�����j

���d���H�����������ܑ��H�����s�����ƂɂȂ������A���K�i�̓��H�\����S�ʓI�Ɍ������A�}���ȎԎЉ�ɂ��A�����v�ɂ�������ׂ��A���S�ʼn��K�ȁA�V�������d�����̌��݂�i�߂邱�ƂɂȂ����B

��ʂ̈��S�Ɩh�Б����{�I�ȕ��j�Ƃ��āA���ʐ��`�̉��ǂ�A�ԓ��̊g���A�g���l���A�����A�X�m�[�V�F�b�h���̐V�݂Ȃnj��������d�����ӂ��X�ɁA87���~�]��̋���𓊂��ߑ�I�ȓ��H�Ƃ��Đ��܂�ς��A�X�Ɉ�w�̈��S���ϋɓI�ɐi�߂Ă���B

���Ɍ����Ƃ���A���d���H�̐v�͐�O�ɂȂ���Ă����B�����Đ��Ԃ��Ȃ��ɒ��H�����B

�����̓��H�\���́A�܂������Ԍ�ʂɏ\���ɓK���������̂ł͂Ȃ���������A�J�ʎ��ɂ͊��Ƀ��[�^���[�[�V�����̃g�����h������c����Ă���A�������ܑ�K�͂ȉ��z���K�v�ɂȂ����Ƃ����̂ł���B

�����ĉ��z�̌��ʒa�������̂��A����������v�ǁA��ǁA�h�ǂ̂悤�ȁA���[��������h�g��Ƃ���������Ȗh�Ѝ\�����������B

�w��u�̍����x���

�w��u�̍����x���

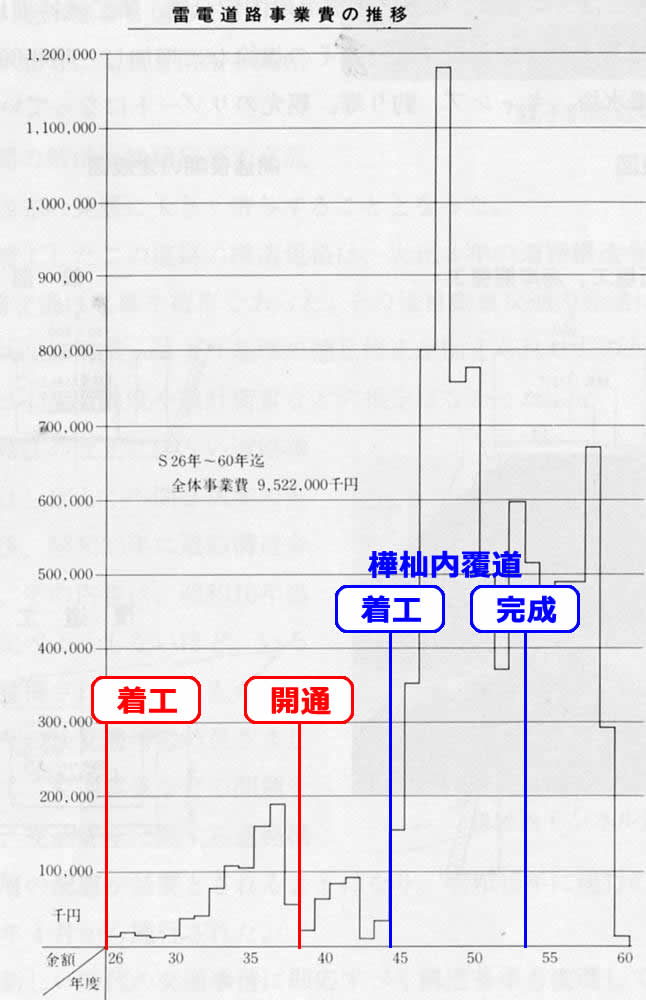

�ݕ����l�̕ω��������i���a30�N���珺�a60�N�܂ł̉ݕ����l�̕ω��͂����悻5�{���x�j�̂ŒP���ɔ�r�͂ł��Ȃ����A���݂�8���~��v�������H�̉��z�ɁA���̌��87���~�𓊂��Ă���Ƃ����̂́A���܂������̂�����B

�E�}�́A���H���珺�a60�N�x�܂łɗ��d���H�ɓ������ꂽ���Ɣ�̐��ڃO���t�ł���B

���a45�N�x�����疈�N���̐����z����������Ă���̂�������B���ɏ��a48�N�x�ɂ�12���~���g���Ă����B

���n�ň��|�I�ȑ��݊����ւ��Ă������[���������A������̉��z�H���̎����������B

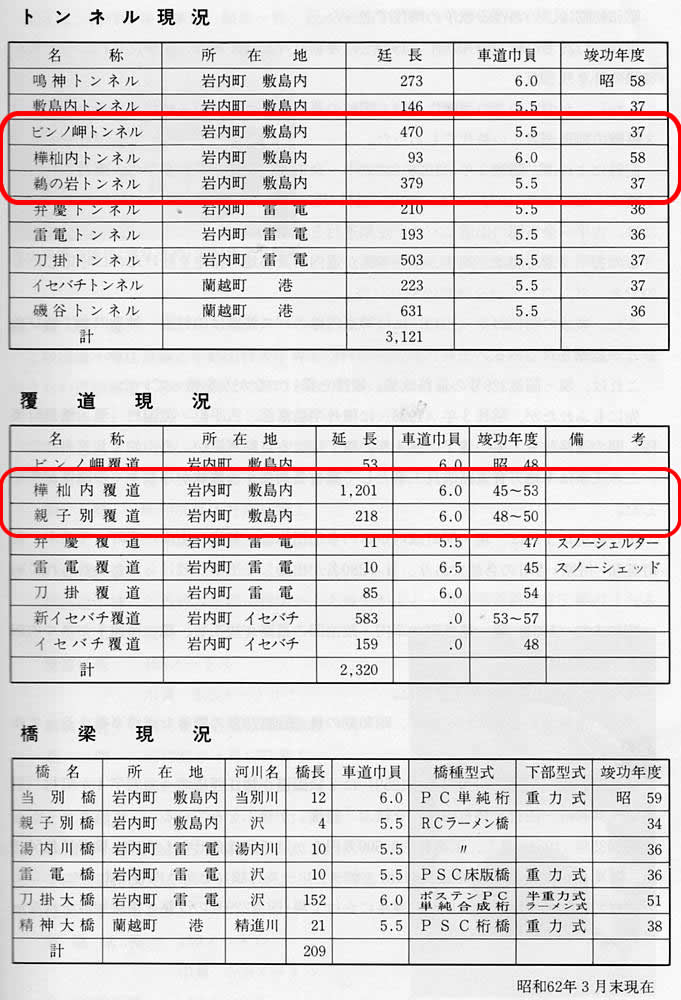

�E�}�́A���a62�N�x�����݂ɂ�����A���d���H�̃g���l���E�����E�����̈ꗗ�\�ł��邪�A�Ԙg���̍\����������̒T���ɓo�ꂵ���B

���[�������̃f�[�^�������ɋL�ڂ���Ă��邪�A�S��1201���Ƃ����̂́A���������Œ��̕����������B

�v�H�N�x�͏��a45�N�`53�N�ɂȂ��Ă���A���X�Ɍp����������Ă������̂��낤�B

�w��u�̍����x�ɂ́A�e�N�x���Ƃ̍H���ꗗ���f�ڂ���Ă��邪�A�Ⴆ�Ώ��a48�N�x������ƁA�u������J�o�\�}�i�C�n����������1�v�u������2�v�Ƃ����H�����L�^����Ă���A�v500����̕����V�ݍH������5���~�Ő����{�H����Ă����B���̔N�̗��d���H�S�̂̑��z��12���~��ł��邩��A���[�������H������߂銄���͑傫�������B

���n�y�،����������J���Ă���_���ɁA���[���������݂̌o�܂��q�ׂ����̂��������B

���a47(1972)�N�ɔ��\���ꂽ�u�����H���ɂ���-���ɑ���v��Ɛv-�v���B

�ڂ����̓����N������Ē����������A�ꕔ���p���Ă݂悤�B

�i�����j

�\���̑傫���������́i�����j��9700�������[�g���ƎZ�o�����B

�u�����H���ɂ���-���ɑ���v��Ɛv-�v���

�u�����H���ɂ���-���ɑ���v��Ɛv-�v���

���̌���́A�f�ڂ���Ă���2���̎ʐ^�i���j����A���݂̊��[�������̒����t�߂ɂ���A�ԑ�t���ł��������Ƃ�������B

�����t�����Ƃ���ɂ́A�ʐ^�ł�������قǂ̋���ȋT����A�������������9700�������[�g���i�Q�l�F�L�l�g���l���������̂̕��y�ʂ�11000�������[�g���������j���̓y������������Ƒz�肳��Ă����B

�Ȃ��A���̎ԑ�t�߂ł́A���a43�N�ɂ�3000�������[�g���N���X�̓y�����ꂪ�������Ə�����Ă���A�J�ʎ��_������Ɋ댯�ȏ������̂��낤�B����䂦�������A���[�������̍ŏ��̃s�[�X�����ߍ��܂ꂽ�L�O�n�ƂȂ����̂��B

�{�Ғ���6��O���ɒʉ߂����y�����̕����z �̐�������200�����A�g�ŌÂ̊��[�������h�������̂ł���B

�̐�������200�����A�g�ŌÂ̊��[�������h�������̂ł���B

�h�g������˂��悤�ȓƓ��̌`������Ă������A����ȋL�O�̒n�ł������̂��c�I

�i�Ȃ��A���̕����H���ɂ��A���a32�N�Ɍ��݂��ꂽ���[�����́A�����Ȃ��p���������悤�ł���j

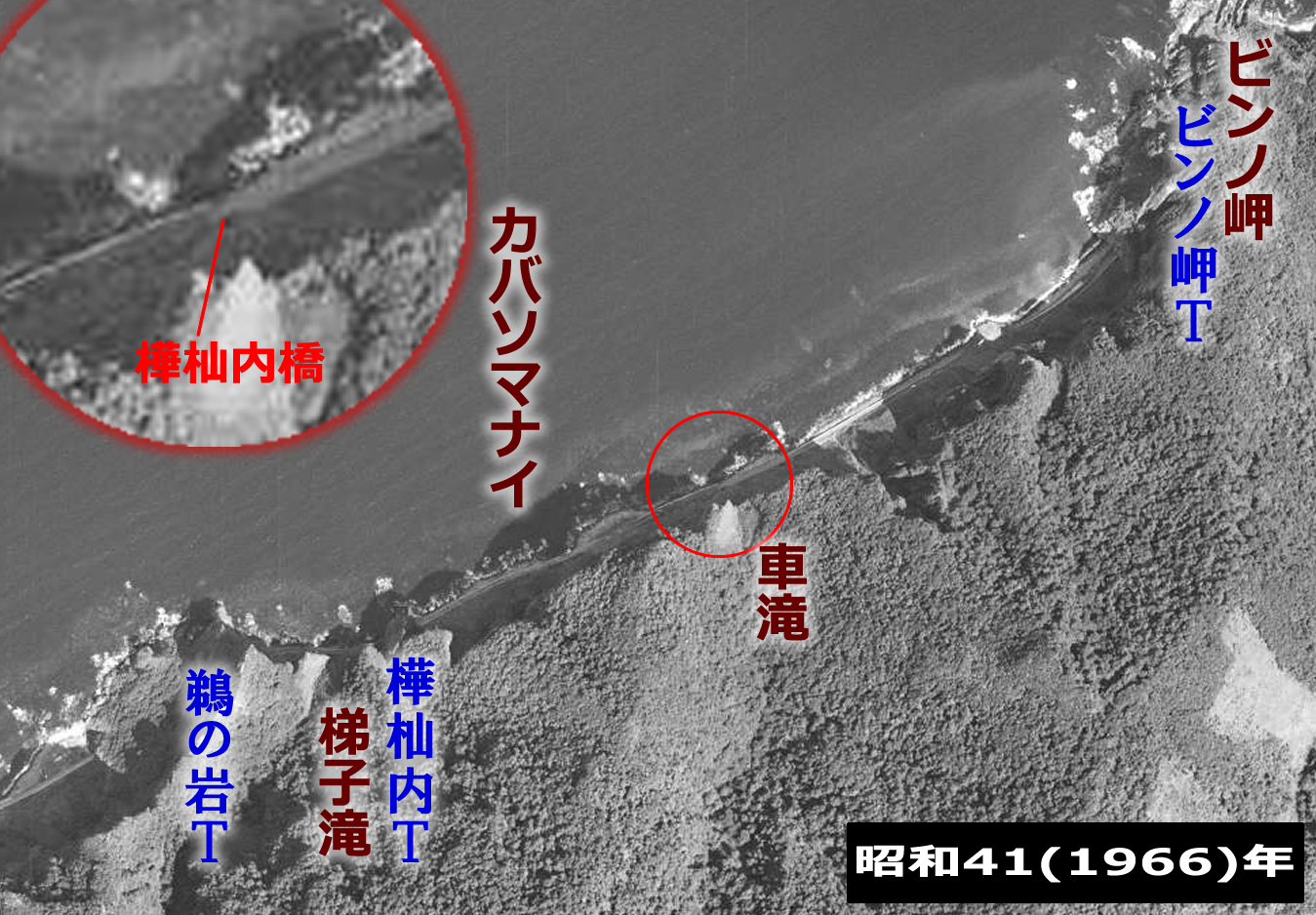

���}�́A���a41(1966)�N�Ə��a51�N�ɎB�e���ꂽ�J�o�\�}�i�C�̍q��ʐ^�̔�r�ł���B

�O�҂͊J�ʒ���ł���A���ܑ��炵���A�e�̘H�ʂ��A��������Ȃ��C�ݐ��ɉ�������Ă���B

���āA��҂͂��̂킸��10�N��ł��邪�A��A�̊C�ݐ�����H�ʂ͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ�A

���̈ʒu�ɂ͊ɏp�ɓy��ꂽ�����̉��������\��ɘA�Ȃ��Ă���B

�����A���݂Ɗ��S�ɓ����ł͂Ȃ��A�Ⴆ���y�L�̊�g���l���������L���z �́A�܂��Ȃ��B

�́A�܂��Ȃ��B

�u�����H���ɂ���-���ɑ���v��Ɛv-�v���

���_���ɂ��ƁA�����͕����ȊO�̍H�@���������ꂽ�炵���B

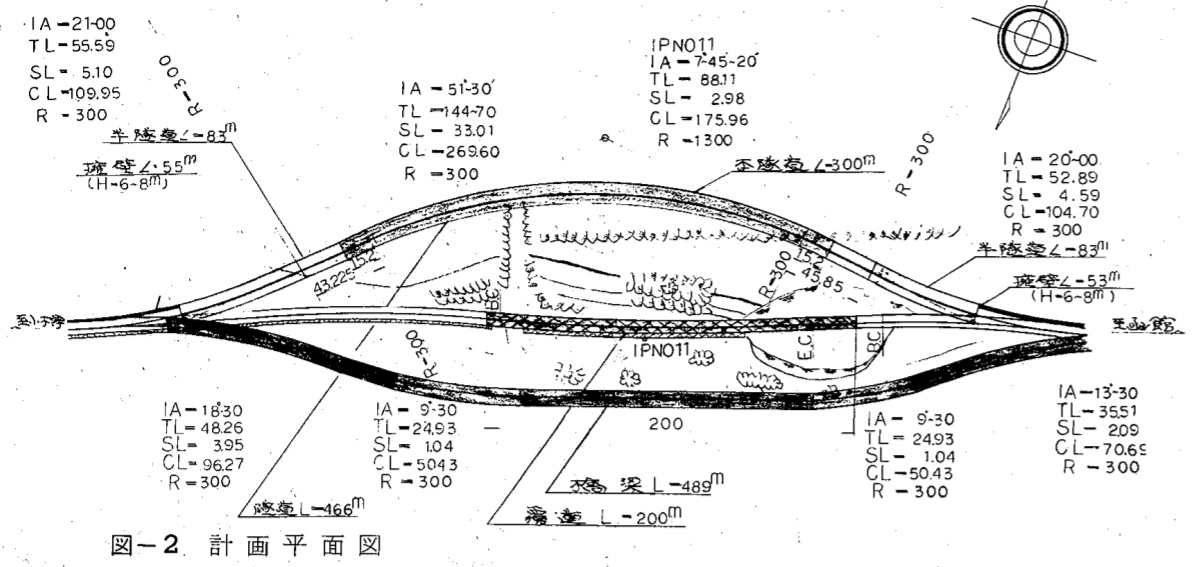

���}�ɂ͔�r�������ꂽ3�{�̃��[�g���`����Ă���A���ۂɑI�ꂽ�̂́A������200���̕�����݂��钆���̃��[�g���������A489���̋����ŊC��։I����i�Ε��C�㋴��f�i�Ƃ�����j�ƁA300���̋Ȑ��J�[�u�Œn���։I��Ă��������B

����ɁA�����ɂ͎���������A�����O�Ɋ댯�Ȋ�Ղ���������H�@����������Ă����������B

�����ŏI�I�ɂ́A�ł��o�ϓI�ŁA�H�����̊댯���������A�Z���ԂőΏ��ł���A�������I�ꂽ�̂������B

�����Ă��̕����ɂ��h�ЍH�@�́A�X�^���_�[�h�Ȃ��̂Ƃ��đO��ւ̉��L���������A���a53�N�܂łɂ͊��[���̘H�ォ������|���Ă��܂����B

����ɂ͓����e�n�A�S���ɂ������̕��������݂���Ă������B

�₪�ď��a60�N��ɂȂ�ƁA�������̗��d�C�݈�т̖h�ЍH������ʂ芮�����߂Â��A�N���Ƃ̍H���������n�߂�B

�ŏ��̑S�ʂ���20�N�]����o�āA�悤�₭���d���H�͈��肵�����݂Ƃ��āA���̋S�_�̔@���C�ݐ��Ɋm���Ȑl�ނ̗̈���m���������Ɍ������B

�����A���ꂩ��10�N�قnjo������8(1996)�N�A�]���̖h�Б�̌��E��I�悷��o�������A���̓��̕ʂ̏ꏊ�ŋN�����Ă��܂��B

�i3�j�@�����ɂ��h�Б�̌��E�ƃ��[�g�ύX

����8(1996)�N1��5���t�k�C���V���ɁA�u����229�����̏H�S�ʊJ�ʁ��Q�P���I���������哮���v�Ƃ����傫�ȋL�����f�ڂ��ꂽ�B

�����̊C�ݐ���������鍑���ōŌ�̖��J�ʋ�ԂƂȂ��Ă����ϒO���`�_�b�����Ԃ��A���N�H�ɂ��Җ]�̑S�ʂ�\�肵�Ă���Ƃ������̂ŁA�S�ʌ�̉₩�Ȗ������l�X��搂��Ă����B�܂��A�����S�̂̌�ʗʑ����������܂�邱�Ƃ���A����Ԃł��l�X�ȉ��ǂ��i�߂��Ă��邱�Ƃ��Ă����B���̒��ɁA����o�ꂵ���L�̊�g���l���̔Չ����H���i�H�ʂ������@�艺���邱�Ƃŋ��𑝂₷�H���j�N�x���ɊJ�n���邱�Ƃ��o�Ă����B���a30�N��ɊJ�ʂ����Â��g���l�����A����ɑΉ������T�C�Y�փp���[�A�b�v�����Ďg�������邱�Ƃ��A�l�����Ă����B

�����A���̋L���̗����A���������A�����ϒO�����ŁA���̂͋N�������B

�L�l�g���l����Օ��������ł���B

�����̍����g���l���A��������������킸��12�N�ڂ̃g���l�������A�����̋]���҂��o�������̎��̂́A�Ռ���^�����B

���ڂ̌����́A�B���t�߂̓y��肪�ӏ��̒n�\�ŋN��������K�͂ȓy������i�̐�11000�������[�g���j�ł������B

�����Ƃ��A���̍ЊQ���N����܂ŁA���H�Ǘ��҂��s���ׂ��_����ӂ��Ă����킯�ł��A�����������x���Ȃ������ł��Ȃ������B

���a43(1968)�N����ː�o�X�]���������_�@�Ƃ��āA�킪���̓��H�h�Б{�i�I�Ɏn�܂����ƌ�����B���̂Ƃ��A���H�Ǘ��҂�5�N��1�x�̓��H�h�Г_�����s�����Ƃ����x�����ꂽ�B

����ɁA������(1989)�N�ɕ��䌧�̍���305���ŋN�������ʐ��Օ����������_�@�ɁA���H�h�Г_���ɂ́u��Ε���v�Ƃ����_�����ڂ��ݒ肳���悤�ɂȂ����B

�������A�L�l�g���l���͕����B

����I�ȓ_�������ł͂Ȃ��A�ЊQ�ɑ��������Վ��̓_�����s���Ă����B

�k�C���ł́A����5(1993)�N�ɔ��������k�C���쐼���n�k�̉e����_�����邽�߁A�R���ꂪ�N����댯������g���l��191������Վ��œ_�����Ă����B

�L�l�g���l���͂��̂Ƃ��A4�i�K�̊댯�x����̂����ォ��2�Ԗڂ�B�����N�i����x�����Ⴂ���A���܂����Ɋ댯�ȏ�ԂɂȂ���̂ł͂Ȃ��j�Ɉʒu�Â����Ă����B

���Ȃ݂ɁA�ł��댯�Ƃ��ꂽA�����N�i�n�k�ɑ������x���Ⴂ�j��23��������A�L�l�g���l�����܂�B�����N��50�����A�c��͂���ȉ��������B

�������A�L�l�g���l���͕��Ă��܂����B

�Ȃ��A���d���H�ɂ������e�g���l���̕]��������ƁA����T���������d�g���l�������ɂ���r���m���A���[���A�L�̊�̊e�g���l���͑S��B�]���������B����͖L�l�g���l���Ɠ����]���B�܂��A����̒T����ԊO�����A���|�g���l���ɂ���Ĕp�~���ꂽ�����|�g���l���Ɏ����ẮA�ł��댯��A�]�����Ă����B

������9(1997)�N�ɂ��A��������229���̌����g���l�����O�G��Ȃ�������2�����g���l���������N�������B

�K���l�I��Q�͂Ȃ��������A���������y���̗ʂ�20000�������[�g���ŁA�L�l�g���l����2�{�߂����̂������B

���̃g���l���̓_�����ʂ́AA�]���������B

2�N�A���̑厖�̂��瓱���o���ꂽ���_�A���邢�͐��_�́AA�]����B�]����H�����g���l���͑S�Ĕr������I�@�c�ł������Ǝv���B

����͗��\�ȕ\�������A���ہA���ꂩ���20�N�قǂ̊ԂɁAA�EB�]���g���l���̑唼���A�V���Ɏ���đ����ĕ�������邩�A���邢�͑�K�͂ȉ��C���āA�p��傫���ς��Ă���B���R�ł��낤�͂����Ȃ��B

���d�C�݂ɂ��Ă����AA�EB�]���͑S�ĕ���15(2003)�N�ɔp�~���ꂽ�B

���ɏЉ��̂́A�k�C���V������10(1998)�N9��26���̋L���u����E���d�n��Q�{�̐V�g���l���댯��������v�ł���B

���J���ɂ��ƁA����g���l���́A�r���m�������̊��������A�E�G���h�}����c��Ɏ���S��3461���B����9���A�ԓ�������6.5���B10�����ɒ��H������14(2002)�N�x�ɋ��p�J�n����\��B ����A���|�g���l���́A�ٌc�g���l���̊��������C�Z�o�`�g���l���̗��z���Ɏ����2800���B���ݐi�߂Ă���p�n�������I������A��̓I�ȍH���Ȃǂ��l�߂邪�A�{�N�x���ɒ��H���A���p�J�n�͊���g���l���Ɠ������̌��ʂ��B

���g���l�������݂����ꏊ�ɂ͌����|�g���l���ȂǁA1996�N�̖L�l�g���l���������̂ƁA��N�̑�2�����g���l���������̂����J���ǂً̋}�_���ŁA�u���K�v�Ƃ���v�Ɣ��f���ꂽ�g���l���E����10�J�����W���B���݁A���N1���܂ŁA���Ζh�~�H���̂���2�J���̃g���l�����ߌ�10������ߑO5���܂ŁA��Ԓʍs�~�߂ƂȂ��Ă���B

�V���ȃ��[�g�Ă����܂������ƂŊ�����́u���V��ȂǂŃL�����Z�����������d�n��̃z�e���c�Ƃ��Ђƈ��S�B���Y�^���R�̌����m�ۂɂ����ʂ��傫���v�i���o�ϕ��j�B

�܂����فA�]�����ʂ�������ʂ��ď��M�A�D�y���ʂ֔����铹�H���[�����邽�߁u�V���Ȏ��V�R�[�X���ł��ăt�F���[�q��������v�i�����{�t�F���[����x�X�j�ȂǁA�W�҂͊��ł���B

�������ɓo�ꂷ��̂��A���݂̗��d�g���l���ł���B

�L�l�g���l���Ɣ�����2�g���l���̕������̂��Ẵ��[�g�ύX�ł��邱�Ƃ��A�L���ł�������Ă���B

�����̎��̂��N����Ȃ���A�v��͂����Ƃ����ƌ�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B

���d�g���l���̍H���͏����ɐi�߂�ꂽ�悤�ŁA�����̌v��ʂ�A����14�N�x���ł��镽��15(2003)�N3��17���ɊJ�ʂ����B�����ł�3�Ԗڂɒ����g���l���������B�܂��A�o���ɂ����铁�|�g���l���́A�ꑫ����2��27���ɊJ�ʂ����B

����ȍ~�A��炪�����̏����Ɋւ��ẮA�V���L���ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ŁA��Ȃ��B���������́A������������������A���㒲���̊O�ł���B

�����ɍs��ꂽ���Ƃ́A�k�C���J���ǂɂ��ʏ�Ɩ��̂悤�Ȕp�����H���ł���A�l�X�ƑS�Ẵg���l���̗��B������������āA�����̑啔�������S�ɖ����ꂽ�B

�Ȃ��A���͖{�����ŁA�k�C���ł͂Ȃ�����قǔO����ȃg���l���������s����̂��A�����W�҂����Ă����炱�����苳���ė~�����Ə��������A�����̃R�����g�ł����܂����B

�ǂɂ��Ăł����A�쐶�����̉z�~�n�⑃�����̖h�~�ɂ��b�Q�̔�g�U�ړI�B�s�R�l�����ɂ�鋒�_���̖h�~�ׂ̈��嗝�R�ł��B���z��̖���Z�p�I���ʂ���̎��R�͂قڂ���܂���B

�\���x���ł͕����Ă����b�����A��͂�q�O�}�̑�����������邱�Ƃ��A��Ԃ̖ړI�炵���B���ƕs�R�D��ߌ��h�B

�����܂ŁA�������̐��������j�����Ă����B

���ł͂���������ʂ��̊k�ŁA�ǂ������������v�킹��悤�ȋ�a���ɕ�܂�Ă��鋌�������A����ɒʍs����Ă�����������̉f����youtube�Ɏc���Ă���ƁA�����̓ǎ҂��狳���Ă����������B

�����N���Ă����̂ŁA���Ђ������������B

��youtube �u�ϒO�P�F���d�C�݂��甑�������o�R���f�R�̓��{�C�������Ђ�����v

�@�i�Q�l�^�C���F�@�E�G���g�}���@1:51�`�@�e�q�ʕ����@1�F59�`�@�L�̊�g���l���@2�F04�`�@���[���g���l���@2�F10�`�@�r���m���g���l���@2�F26�`�j

���ł͐�Ɍ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����e�g���l���̓�����A�ł͂Ȃ��������[�������̓����ȂǁA�������ڂł���B

�c�c����̎���͋������A����͕��������B���̗��j���ꓬ�ɓh��Ă������Ƃ��A���������B

�����A������ŋ��Ȃ閼�e���̂��ƁA�A�i�^�A�Y��ĂȂ����H

�iEx�j�@�����J�ʈȑO�̊C�ݐ��ɒʂ��Ă������ɂ���

����̒T���̉e�̎���A���ɂ̖��e���A���̏Ռ���Y�ꂽ�Ƃ͌����܂��B

����C�I���𗘗p�����A���ɂ܂�l��詓�!! �i���j

���̋�����詓��̑��ɂ��A���Ɏʐ^���f�ڂ����悤�ȁc�c�A�܊��̐ՁA�l��詓��̐ՁA�V���Ղ炵�������̏��E�Ȃǂ̔������������B

�����Ă����̔����́A�������̉L�̊�g���l���Ɗ��[���g���l�����I��ʒu�ɁA���}�̔@����q����̕������A���đ��݂������Ƃ���Ă����B

�{�҂ł́A���̓������������Â����ł��낤�Ƃ����l������A�P�����g���X���h�ƌď̂����̂ł��邪�A���O���͊F���ł��������A�܂����n�T���ɂ����Ă����̂�����Â��锭���͂Ȃ������B

���㒲���҂̍Ō�ɒu�������߂̖ړI�́A���̓�̓k�����u�C�ݓ��i���́j�v�̐��̂��������������Ƃ��I

���A�ӋC����Ŏ��g�����́A�����l���Ă����ȏ�ɓ�q���A�����ђʂł��Ȃ�詓��̂悤�ȑ��݂ƂȂ��Ă��܂����B

�����܂ł̒������ʂ��܂Ƃ߂Ă������B

|

|

|

��ɔ�����g���Ă��܂��ƁA���܂̂Ƃ��땶�������ł́A���̓k�����̐��̂��m�肳����ɂ͎����Ă��Ȃ��B

���������āA�{�Ғ��ł����Ɏ��݂����Ƃ̌J��Ԃ��ɂ͂Ȃ邪�A���n�Ō������l�X�Ȉ�\�ƁA���n�`�}�Ƃ������ՓI�Ȏ�����g�ݍ��킹�āA���̂𐄑����邱�Ƃ������L���ł���B�������͂����肵�Ă���Ȃ�A���̂悤�Ȑ����͎��Ԃ̖��ʂɂȂ肩�˂Ȃ��̂����B

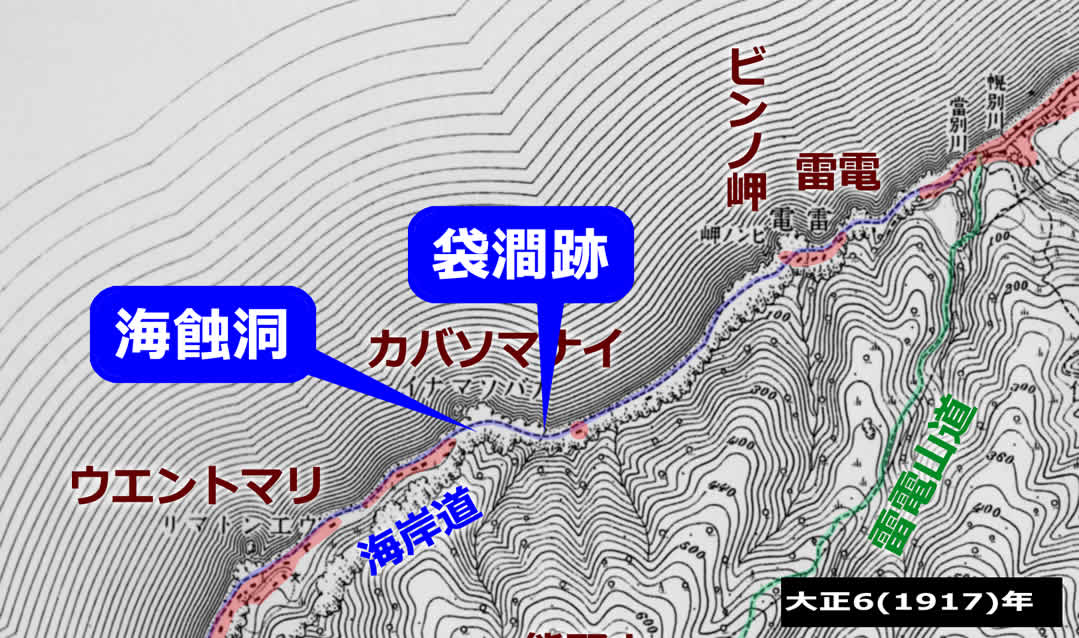

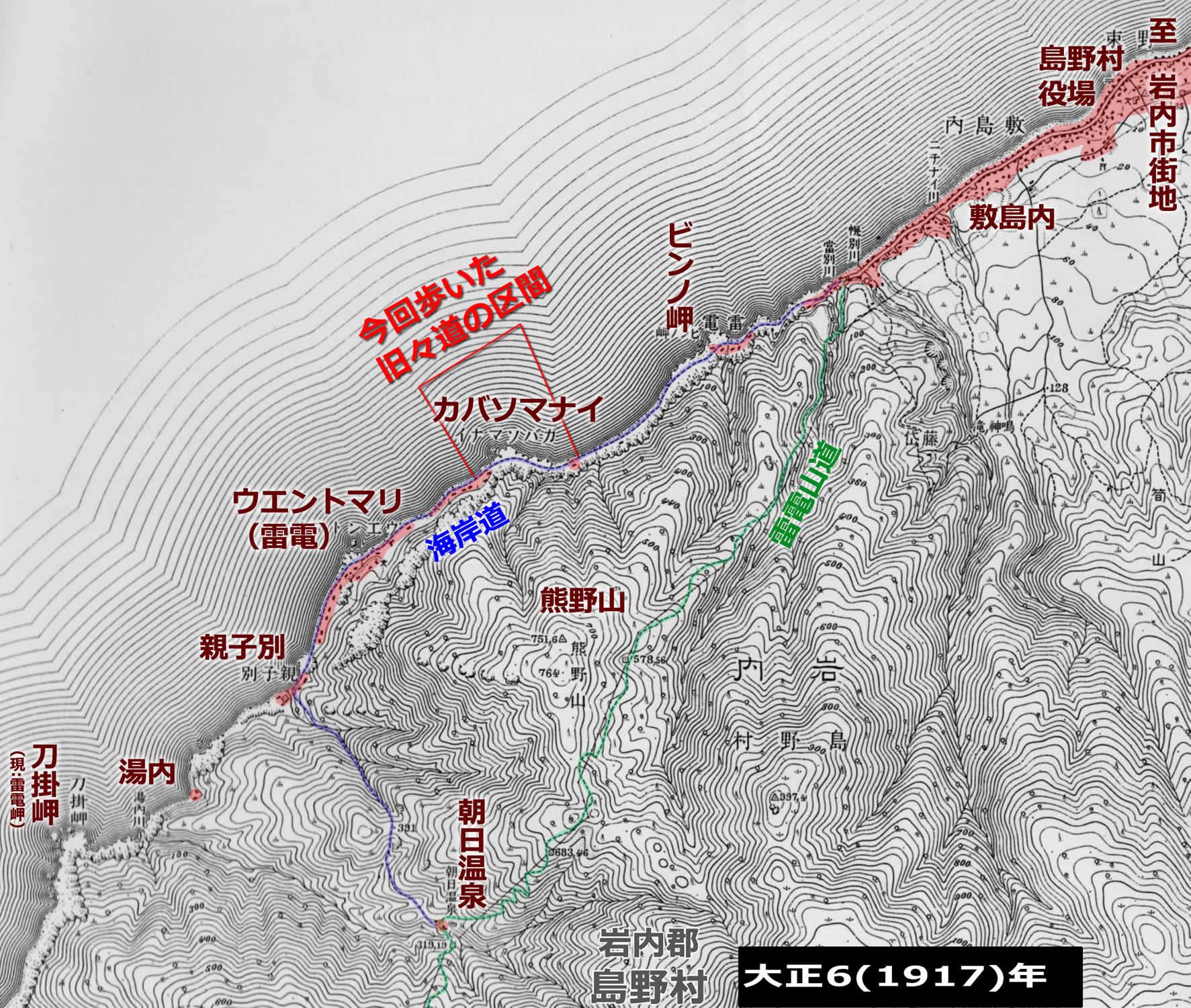

�Ƃ����킯�ŁA�܂��͗��n�`�}�̔�r����B

| �@�@�吳6(1917)�N | �A�@���a32(1957)�N | �B�@���a51(1976)�N |

|---|---|---|

| ||

�@�吳6(1917)�N�̒n�`�}������ƁA�C�݉����̓k�������`����Ă���B

���̓�������T�������u�C�ݓ��v�ł���͂������A2�{������詓��͕`����Ă��Ȃ��B�����Ƃ��A5������1�n�`�}�Ȃ�ȗ��~�ނȂ��Ȓ����ł͂������B

���ڂ��ė~�����̂́A�����ɑ����̌������`����Ă��邱�Ƃ��B������Ղ��悤�A�Ɖ��L���̎��͂��Ԃ����F�������A�u���d�v�u�J�o�\�}�i�C�v�u�E�G���g�}���v�Ƃ������n�������L����Ă�����͂ɂ́A�����̉Ɖ���������B�E�G���g�}���ɂ͊w�Z�̋L�������邩��A�P�Ȃ鋙��q�ɂ̏W���ł͂Ȃ��A�W�������݂��Ă������Ƃ��f����̂��B����A�J�o�\�}�i�C�Ŕ������ꂽ�܊��Ղ́A�J�o�\�}�i�C�W���̗B��̖��c�ł͂Ȃ����Ǝv���B

�A���a32(1957)�N�̒n�`�}�ł́A�O�߂܂łŏq�ׂ��Ƃ���A�ԓ��ł���u���d���H�v�̌��݂������Ȃ�ł���B���̒n�`�}�͎��ۂ̍H���̐i��������Ȃ萳�m�ɔ��f���Ă��āA�J�o�\�}�i�C�ȓ����ԓ��i�����Č����j�Ƃ��đ����`���Ă���B�������̐�́A�ˑR�Ƃ��ēk�������B

���ڂ������̂́A�W���̐��ނ��B�E�G���g�}���ɂ͐h�����Đ��˂̉Ɖ����`����Ă��邪�A�w�Z�͏����Ă���A�J�o�\�}�i�C�○�d�͒n���������c�����i�W�����������ꏊ�͓��H�~�ɂȂ��Ă��܂����悤�Ɍ�����j�B

�B���a51(1976)�N�ɂȂ�ƁA�����n�`�}�ɂ͌Â����̂������c���Ă��Ȃ������ɂȂ�B�r���m���ȉ��̉��ݏW���͊��S�����B���łɒn���̒��L�������Ă���B

| �@�@�吳6(1917)�N | �A�@���a32(1957)�N | �B�@���a51(1976)�N |

|---|---|---|

| ||

���x���S������3���̒n�`�}�����A���������L���͈́A���d�C�݂̑S�̂Ō��Ă݂悤�B

���ڂ��ė~�����̂́A�Ńn�C���C�g�����u�C�ݓ��v�ƁA�Ńn�C���C�g�����u���d�R���v�̑Δ�ł���B

����2�{�̓��́u�~�����v�ŕ��邪�A�u��������v�Ƃ����n�_�ōēx��������1�{�ɂȂ��Ă���A���d�����z���A��J���́u�C�Z�o�`�v�։����čs���B

�����́A�悭����V�����̊W�ɂ������邵�A�W�����o�R���ĉI�铹�ƁA�o�R�����Z�����铹�̊W�ɂ������邪�A���ۂ͂ǂ̂悤�ȊW�̗����ł������̂��A���邢�́A�ǂ��炪���Â����炠�����̂��Ƃ����^�₪������B

���͍���A�T�����Ă��Ȃ��u���d�R���v�͎�ɗ]��Ƃ��āA���|�[�g�ł��ł��邾���G�ꂸ�ɍς܂����ƍl���Ă����̂����A����͏�������悤���B

�܂��A�ĂяW���̕ω��ɒ��ڂ��ė~�����B

�@�吳6�N�ƇA���a32�N�̊ԂɁA���ݕ��̏W���͑S�̓I�Ɍ��������ނ��Ă���B���ꂪ�B���a51�N�ɂȂ�ƁA�����u���d���H�v�̑S���J�ʂɂ���ė��d���a�����A�V���ȏW���̓o������Ă��邪�A���̉e�Œ��炭������ۂ��Ă������d�R���͏I�����}���Ă���B���d�R���Ɨ��d���H�͒P���ȐV�����̊W���ł���A���v���[�X���s��ꂽ�킯�ł���B

�����A�@����A�ɂ����Ẳ��ݏW���̐��ނ́A�n���̉ߑa�����l����ɂ͎������������邵�A�s���R�ł���B����͂Ȃ����B

�𖾂̗e�Ղ����̂��������悤�B

���ݏW�����ނ̌����́A�j�V�����̐��ނł���B

�w������j�x�i���������^���a41(1966)�N���j�ɂ��ƁA�����т̃j�V�����́A�]�ˎ���������吳����܂Œ��炭�h���A���ɖ���20�`40�N�̍Ő����ɂ͔N5���̋��l������A���݂̉ݕ����l�Ɋ��Z����5���~�ȏ�̔N���v���n��ɂ����炳��Ă����Ƃ����B

�����A�吳��������j�V���͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ�A���Ƃ̒��S�̓X�P�\�E�_���Ɉڂ������̂̐��ނ��~�߂邱�Ƃ͂ł����A�n��l�����啝�Ɍ��������Ƃ����B

�@�ɂ͕`����Ă���E�G���g�}���̊w�Z�����A�w���j�x�ɂ��ƁA����́u�~�������d�ȈՋ��珊�v�Ƃ����A����35(1902)�N�ɖk�C�����������c�����̊ɂ���ĊJ�Z�����Ƃ����B�����A�u���a���N�i�H�j�p�~�ƂȂ����悤��

�v�ƁA�^�╄�t���ł͂��邪�A���a�����̔p�Z��`���Ă���B

���ɁA���܂Ŕ����Ă������d�R���ɂ��Ă��A�ȒP�ɏq�ׂĂ����B���낢��Ȏ����ɋL�q�����邪�A����́w�k�C�����H���x�i�k�C�����^�吳14(1925)�N���j������p����B

���d��͈�J�A����A���ꏊ�̊Ԃɂ���s��ɂ��ăA�t�V�^���Ȃė��ꏊ�̋��E�Ƃ�

�R���ɉ���N�o���C�݂͐�Ǜ��������i�̊���Ȃď̂���鍟���×��D���ȂČ�ʂ����ɉ��n�̋��Ɣ��B����ɏ]�Џt���ϐ�݂ċ��v���̊���Ȗk�ɕ������̂���Ɏ��肵���A�����O�N��J�����l�����h�ܘY�̓A�t�V�^�Ȑ��ꗢ�]���J�w���A��������l��k���m���q��̓A�t�V�^�ȓ��]���J�w���l�G�l�n�̒ʍs���Ȃ���Ɏ���莧���Ē��Ԃ̉���ɂ͖��Ƃ����Ĕ��ٍ݂̖����q�Ȃ�҂��Ǝ�ƂȂ��ȂĒʍs�̊������q���戵�͂��߂���

���d�R���́A�]�ˎ��㖖���̈���3(1856)�N�ɁA�j�V�����҂̉��n�ւ̖k���������ׂ��A���{�ɒm�s��^�����Ă����������������c���ĊJ�w�����A3���]��̎R���������B���݂����钩������́A���̎��ɊJ�����ꂽ���̂ł���B

�����Ă��̊J�w�̌�A���d�R���͈�̎ԗ���ʂ��t���Ȃ���H�Ȃ���A���a����܂Ő����������B�����R���̒��Ԃɂ��钩������ɂ́A����35�N����w���ƌĂ�銯�c�̏h�Ɍ��l�n�p�������ݒu����A�Ȃ�Ə��a17�N�܂ő������Ă����L�^������B���������Ă����ؖ��ł���B

���̂悤�ɁA���d�R���ɂ��ẮA���˂��͂����肵�Ă���B

�����A�C�ݓ��ɂ́A�����������݂̋L�^����������Ȃ��B

�w���ڈΓ����x�i���Y���l�Y�j���

�����炭���d���z�����L�����ŌÂ̋I�s�́A�ڈΒn�T���ƂƂ��Ė��������Y���l�Y���A���d�R���J�w�̔N�ł������3�N�ɒʉ߂����Ƃ��̂��̂ł���B

�w���ڈΓ����x�ɂ��ƁA�ނ͂��̂Ƃ����ŔZ���ɂ܂��ꑘ��O�̋��𖡂키�̂����A�C�ݓ��̗L���ɂ͑S���G��Ă��Ȃ��B

�ł́A���̍��܂��C�ݓ����Ȃ��������Ƃ����A�ǂ��������ł͂Ȃ��炵���A�ꏏ�Ɍf�ڂ���Ă���G�}�i���j������ƁA���d�R���Ƃ͕ʂɁA�u�V���}�`�Z�v����u���E�i�C�v�܂ŊC�݂�ʂ铹�i�Ԃ����j���`����Ă���B

��������݂̒n���ɒ����u�~�����v����u�����i�����d����j�v�֎��铹�ł���A�吳6(1917)�N�̒n�`�}�ɂ���C�ݓ��ƈ�v����̂ł���B

�܂�A�]�ˎ��㖖���ɂ͊��ɊC�ݓ������݂����炵���B

����A�\��������قNJC�ݐ��̒n�`�̌��������v���m�����B

�����A�C�݂ɑS���W�����Ȃ���A�C�݉����̓��������邱�Ƃ͂Ȃ������Ǝv���B���d�����z���ē�k�����ԗ��d�R�������ŁA�����肽�͂����B

�C�݂ɂ��W�����a�����A�吨���C�݂�ʍs�������Ǝv�������炱���A詓��ȂǂƂ�����̂�����y�؍H�����s��ꂽ�Ǝv���B

�����A���̊C�ݐ��Ƀj�V�������߂�l���蒅���������́A�]�ˎ��㖖�܂ők��悤���B

����Ȑ̂���A詓���܊����������Ƃ͍l���ɂ����B

���ǁA���A�N���A���c���Ă���`�̊C�ݓ���A詓����@�����̂��́A�L�^���Ȃ����Ƃɂ͕�����Ȃ��B

�w����{���C�`�n�S�}�x�i�ɔ\�}�j���

�E�}�́A���d�R���J�w��35�N�O�ɂ����镶��4(1821)�N�ɁA���̗L���Ȉɔ\���h�������������A�w����{���C�`�n�S�}�x�i������u�ɔ\�}�v�j�̈ꕔ�ł���B

�����Ɍ����閦�Ɂu�N�V�i�v�C�v�Ə�����Ă��邪�A���ꂪ��Ɂu�J�o�\�}�i�C�v�̒n���ƂȂ�B�E�[�́u�z�����C�j�v�ׂ̗Ɍ����閦���A���݂́u�r���m���v�ł���B���Ȃ݂ɐԐ��͓��H�ł͂Ȃ��B

�N�V�i�v�C�Ƃ����n���͂������A�C�k��R���Ȃ̂����A�w�k�C���ڈΌ�n�����x�i�i�c�������^����24(1891)�N���j�́A���̌��t�̈Ӗ����u�����v�Ƃ�����ŁA�������u���[�j�����A���v�ƒ��L���Ă���B

�����ǂ�Ńn�b�I�Ƃ����B

���[���i�J�o�\�}�i�C�j�Ƃ����A�������̃g���l�����╢�����ɂȂ��Ă���n�������A���Ƃ�H��A�������蔲�����A���̖Y�ꂪ�����C�I���ɗR�����Ă����̂��B

�����ŏ�������{��Łu�����v�Ƃ����n����������A����Ȃɕ�����Ղ����Ƃ͂Ȃ��������낤���A�������̓A�C�k��B�S��������Ȃ������B

�Ƃ�����Aꡂ��̂ɃA�C�k�̐l���n���𖼕t����Ƃ��ɂ��A���̋���ȊC�I���͋C�ɂȂ����Ȃ��Ǝv���ƁA�l�ފF�Z��̊���[������B

�{�҂ł́A���̕s�����������̖����J�o�\�}�i�C���Ɓg���́h����ɗ��߂����A���߂āA�������ƒf�������C�����B

�]�ˎ���֑k����́A�c�O�Ȃ���A�C�ݓ��̗R�����i�荞�ޖ��ɂ͗������B

�w���j�x�ɂ��S���L�ڂ��Ȃ����ł���A�����������͍s���l�܂�c�c�B

���U�@�ł͚��������Ȃ��悤�����A���n�ł̕������╶�������́A���Ԃ������������ɂ͖������B

�Ƃ����킯�ŁA����}���كf�W�^�����C�u�����[����g���ẮA���ߎ肩��̕��������Ɏ��|�������B

����Ƃ��ẮA���a30�N��ɗ��d���H���J�ʂ���ȑO�ɗ��d�C�݂�K�ꂽ�L�^��T�����Ƃɂ����B

�����̐l�́A�ǂ�ȓ���ʂ��āA���d�C�݂�K��Ă����̂��B�����ɁA��炪�C�I��詓��́A�o�ꂵ�Ă��Ȃ����낤���B

�����A���d�C�݂��ό��n�Ƃ��čL���m����悤�ɂȂ�̂́A�܂��ɍ������J�ʂ����N�ɍ�������֎w�肳�ꂽ�Ƃ�����Ȃ̂ł���B

�Â��L�^�́A��͂葽���͌�����Ȃ������B

��L�́A���a9(1934)�N�ɖk�C���i���n����܂Ƃ߂��A�w�k�C���i���n�T�v�x�Ƃ�����������̈��p���B

����͏����L�]�Ȍi���n��T���o���A���̌��������L�^�ł��邪�A���d�C�݂͍�������ɂȂ�30�N�߂��O����A�u�f�R��ǐ��S�ځA���̉��ɂ͊�����u���Č��J��B�����߁A�r���Ƃ����C�m�ɑ��č��s�ȊC�݂̕��i���Ȃ��ċ���

�v�u���Ɛl�ɔ�����̂�����

�v�ȂǂƁA�����i�ϕ]���Ă����B

�����A�ډ���ʕs�ւł���ƒf�����Ă���A���̃A�N�Z�X�́A�V���D���������Ƃ���B�����A�����Ƃ����̂��A�C�ݓ��Ȃ̂��A���d�R���Ȃ̂��A�ǂ���������ӎ����Ă���̂��͕s�����B

�����Ɨ~�����B

���x�͑Җ]�̋I�s�������������A�Â��{�ł͂Ȃ��B

���a54(1979)�N�ɏo�ł��ꂽ�A�w�k�C���E�����g�R�g�R�x�Ƃ����A���V�����̋I�s�W�ɁA�u���d�C�݁v�Ƃ���������������B��������̈��p�B

�Ȃ�Ƃ����y���c�c�@����A�y���Ȍ������B

���̌y�����Ɉ�u�X���[�����������A���͏d�v�Ȃ��Ƃ�������Ă͂��܂����H

�吳�����܂łɁA�j�V������̃I�b�T���i���������c�j���A�����𓊂��Ēf�R��ǂɓ���t�����肵���u�炵���v�H�I

�u�炵���v���ăi���_�H�I

�܂�ŁA�ǂ����ɂ��̂��Ƃ��������菑���Ă��鎑�������݂���݂����Ȍ������c�c�B�@�����łȂ���A�������̌��ʁc�H

�������Ƃ������A����͎������n�ő܊������Ȃ���z�������i��������5���ɂ������߂��j�X�g�[���[���̂��̂ł���B

�j�V�������������吳����A�܊�������ɍ���Ă����Œ��A�C�ݓ������ꂽ�i�]�ˎ��ォ�牽�炩�̕����͂������ɂ��Ă��A詓��Ȃǂ�V�݂��Ēʍs���₷�������j�̂ł͂Ȃ����Ƃ����������B

���̖{�̒��҂� �u�炵���v �̗������m�肽���I�@�@�@�@�c�c���A�͂����c�c�B

���̓��B�����I�_���c�c�A�g���l���̍s���~�܂肪�c�c�A�߂Â��Ă����B

���͔��������B

���a36(1961)�N9���ɁA���d�C�݂�[���K�ꂽ�I�s���B

�����͐V���H���̐^���Œ��B��P�߂Ɍf�ڂ����H���N�\�ɏƂ点�A�r���m���A���[���A�L�̊�̊e�g���l�������Ɋђʂ��A���d����܂Ŏԓ����ʂ��Ă�����B�܂�A��炪�C�I��詓���L����C�ݓ����������ꂽ�����ł��낤�B

�I�s�҂́A����ׁB

�����u�Q��C���v�̒��҂Ƃ��āA�悭�m���Ă���l���B

�I�s�̃^�C�g���́u���d�C�݂̌ǏD�v�Ɩ��t�����Ă���A���a39(1964)�N�ɎG���w���x�ŘA�ڂ��ꂽ���A��ɏW�p�Е��ɂ���w���Ă̍ד��x�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă���B

���ꂩ�牽���������p����B

�܂��́A���͕ǂł����Ȃ��r���m���g���l������蔲���A���d�C�݂̊j�S���ɔ�яo���V�[������s�����B

�w���H�g���l����Ӂx���

���E�̉ʂĂƂ����������������B���́A�ڂ��Ӂi�݂́j�����܂ܕ�R�ƂȂ����B���������A����ȋ��낵�������̋���ȓˏo���A���N�������̂��B�c�c

�ނ���яo�����B���͂��ꂾ�i���j�B�@�����āA�i�F�̕ω��ɋ��������B

�����A���̍B���i���j�����яo���āA�^����ɋ����������Ƃ��v���o���B

�������A���͔͂ނ�100�{����肾�B���p�͂��Ȃ��������A��L���͂̒���ɁA�ƂĂ��f�G�ȕ\���ŁA���d�C�݂̌i�F�������Ă���B

�����A1�{�̃g���l�������d�C�݂̓��O�����I�Ɋu�ĂĂ���Ռ����́A�����ς�炸�̌��ł����B

�����Ȃ�b���E�����Ă��܂����B�{��Ɋւ��L�q�́A���̂�����ɁB

�ނ́A�ԈႢ�Ȃ����Ă���B

���݂̊��[�������̕ӂ�ŁA�������Ղ���̂��Ȃ��ŁA�u���킵�����Ձv�A�u�̗̂��l�����������v���A���Ă���B

�����āA�����c�������Ȃ��Ă���B�@�c�c���Ȃ�A���R���������Ȃ������낤�c�c����A�����ƕ������ɈႢ�Ȃ��A���̓��̂��Ƃ��B

�c�O�Ȃ���A���j�ɐG��Ă͂��Ȃ����A�u�̗̂��l�����������v�Ƃ����̂́A�P�Ȃ�H���p���H�I�ȕ����ł͂Ȃ��������Ƃ�f�肵�Ă���B

����ɁA�c�O�Ȃ���A����ȍ~�A���̐̂̓��Ɋւ���L�q�͌����Ȃ��B

�����A�ǂ����e�͂܂���R����B

�A�܂����I

�����ɎՂ��Ȃ���������ނ��I

�U��ɊÂ₩�����O�́A���̒n��H�铹�Ɛl�����R�ɊÎׂ�������A�ނ͑S�g�Ŗ�����Ă���B�ԑ�́A����Ȃɉ�������Ȃ������I�i���j

����A�܂����I�I

�ނɂ͓��s�҂��P�l�����B�ē��l�̘V�l�i������̐E���j�ł���B�ނ̈ē����A���ɂ͋����[���B

�i�����j

�i�����j�J�o�\�}�i�C�Ƃ����n�_�ɂ��ǂ���B�����͂�����Ƃ������n�̌�����Ƃ��낾�B

�u�ނ����́A�����ɑ傫�ȑ�������܂����B�Ԍ�������܂����B�Ƃ��낪�A�S���S�тĂ��܂��܂��Ăˁv�ƈē��҂͂����B

�S�т����͐Ռ`���Ȃ��B��w�̉����g���l�����ʂ��āA�C�̕��͂ӂ肩�����Ă݂邵���Ȃ��̂����A�����ɂ́A����̉h�������̖ʉe�����Ȃ������B

���̍Ō�ɓo�ꂷ��i�ς́A�����߂����̂����邱�Ƃ��ł���B

���[���g���l����������A�܊�������ӂ�������̂��낤�i���j�B

���āA�I�s�͂��̂��ƁA���d�C�݂̒N�����F�߂�n�C���C�g�ł��铁�|��̌i�ςŏI���B

�������͂͑����A3�N��̏�ʂցB�����Ŕނ́A���d�C�݂̗���U��Ԃ��ď����B

�u���コ��A�ЂƂc�c���̗��d�̊C���A�����ɏ����Ă���������c�c�v�Ƃ����������̘V�����ƁA�����A�������A�����������Ɉē����āA�����͂�ŁA�L������y�����Ă������������A���̎��A���́A�����A���܂��ĊC�߂Ă��邾���������B

���̎��ɂ͂܂��w�Q��C���x�̔��z�͂Ȃ������̂ł���B�������A���d�̎��R�̒��ցA�������l�Ԃ�������Ă݂����~�]�́A�������ɁA���̎��ɂ������̂ł������B

���́A�������l�Ԃ𗋓d�֕������邽�߂ɂ́A�ǏD��w�������l�ԂłȂ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���Ă����B�Ƃ���A���ɂЂ�߂����̂́A����̒����Ă����j�B�����낵���j�����̔g���̋����C�݂ւЂ���Ă��āA�ƂڂƂڂƕ������Ă݂邱�Ƃł������B���������́A������͎��ɂ���ďĎ����Ă���̂����A���Ύ����ɂ��邱�Ƃɂ���āA���̓h���}�ɂȂ�Ǝv�����B���̒j�́A������Ă��Ă���A����𓐂�ʼnw�Ɍ������A������ŏ���ɏo�āA���ق֓�����B���傤�ǂ��̎����́A����ۂ̓]���Ŕ��ق͑呛���̍Œ��ł���B���̍��G�ɂ܂���āA���̔ƍ߂�������܂��B�c�c

�ނ͍�������B�w�Q��C���x�Ƃ����t�B�N�V�������A���̗����琶�܂ꂽ���̂ł��������Ƃ��B

����i�̊��s�́A����2�N��̏��a38(1963)�N�ł���B

���́A�t�B�N�V�����ł���w�Q��C���x��ǂ܂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

�����ɕ`���ꂽ���d�C�݂̕��i�́A�����ƃt�B�N�V�����ł͂Ȃ��Ǝv�������炾�B

�w�Q��C���x�ɂ́A���������Ă������B

�C�͓₢�ł����B�������A����̍r��͔g���傫�Ȋ������ł���B�c���́A���ɗ��Ĕ��N�ɂȂ邪�A���̌i���䂽���ȁA���d�̊�ǂ��݂��͎̂O�A�l���Ȃ��B��̗Y�傳���ڂ��ӂ炳���邪�A�\���[�g�������鋐��Ȋ�Ɗ�̍����Ԃ��畬�o����悤�ɐ������̑ꂪ�C�֗�������ł����B���ƒ����F�Ƃ̔��ɂȂ�����ǂɁA�����̑ꐅ�������𓊂������悤�ɗ��������̕��́A�w��������������悤�ȋ�����v�i���ȁj�ł������B�����v�ɉ����Ă܂��肭�˂��Ă���B���X�A�̗̂��l���ǂ����Ă��̂悤�Ȍ��������邱�Ƃ��o�����̂��Ƃ��ǂ납�����g���l��������ꂽ�B

���ɂ́A����ׂ�����詓������Ă����Ƃ����v���Ȃ��̂��B

���̊������āA�Ȃ̒��ɔ�ߑ����邱�Ƃ��o����l���A�ǂ�قǂ��邾�낤�B

�܂��Ă�A���̒n�̗��Ɠ��ɐS��D��ꂽ�҂��A�����邷�邱�Ƃ͕s�\���B

�����悻�A�����Ȃ̂�����B

�i�NjL�j�@���X���i�C�ݓ��j�̋M�d�ȕ��������������������ꂽ �@�@2020/3/28�NjL

�w���������ŒԂ�@���d�̂͂Ȃ��x�@�\��

���������w�Q��C���x�ɂ܂Ŏ��L���Ċ��㒲�����s�Ȃ��Ă����g���X���h�ɂ��āA�NjL���ׂ��d�v�ȏ�����炳�ꂽ�B

����͖{���|�[�g���J��A�ȑO�����㒲���ɋ��͂��Ă����������c�������A����I����������y���Ɉ��Ăď����˗����ꂽ�Ƃ���A���y�ق�E����莄���Ƀ��[���������Ƃɒ[����B

E���Ƃ̌�M�ɂ��A���ق����������w���������ŒԂ闋�d�̂͂Ȃ��x�Ƃ��������ɁA�����T���������X���𗘗p�������d�����̌��Z�l�̕������������^����Ă��邱�Ƃ����������̂ł���B

���̏゠�肪�������ƂɁA�������̕��ʂƓ��T�C�g�ւ̈��p�̋����Ղ����B

�w���������ŒԂ闋�d�̂͂Ȃ��x�i�Ȍ�w���d�̂͂Ȃ��x�j�́A�����}���ق⍑��}���قɂ���������Ă��Ȃ��H�Q�{�ł���B���e�́A���҂Œ����ݏZ�̐��P�v�����A���d�����̌��Z�l��������̕��������܂Ƃ߂����̂ŁA���Ƃ����̈ꕶ�ɁA�u�����Ɏc���ꂽ�L�^���S���Ȃ����ŁA�������̗��d����̗l�q�ɂ��Ă͐����̈���o���A���������̒��S�͂��b�����������ØV�̐������������ł���吳�������珺�a�����̂��Ƃƍl���Ă悢�Ǝv���܂��v�Ƃ���悤�ɁA���d�����̑����������Ԃ̌���ɂ�����吳�������珺�a�����̓��e�����S�ɂȂ��Ă���B���y�[�W��30�A���s�͕���10(1998)�N�ł���B

�w���������ŒԂ�@���d�̂͂Ȃ��x�@�ڎ�����ѕ������̒n�}

�Ƃ���ŁA�{�������Z�l����̕��������s�Ȃ����u���d�����v���A���d�C�݂ɂ���������������ꂽ�W���̂ǂ����w���Ă������ɂ��Ă����A�E�G���g�}������e�q�ʂ̊C�ݐ��ɒ����L�тĂ����W�����w���Ă���B

���̃��|�[�g�ł��A���̒n�`�}���r���Ȃ���A�吳6�N�̒n�`�}�ɂ́u�E�G���g�}���v�ɑ����̉Ɖ���w�Z���`����Ă������Ƃ��Љ�A���ꂪ���a32�N�̒n�`�}�ł͂قƂ�Ǐ����Ă��邱�Ƃ��q�ׂ����A��1���̃X�^�[�g�n�_�ł��������E�G���g�}�������u���d�����v�̒��S�ł������B

�{���ɂ��ƁA�j�V�����̐��ނƂƂ��ɏW�������ނɌ��������������a������20�`30���قǂ���炵�Ă������������A�n����̏��w�Z���Z�����a11�N�ɔp�Z�ɂȂ��Ă���A���̍����Ō�ɒ�Z�҂͂Ȃ��Ȃ����悤�ł���B

�`�F���W��̉摜�́A���������ɂ����ꂽ�W���̌����}�ł���B

�E�[�ɋ��������L�̊�詓�������A���[�Ɍ��݂̗��d���������邪�A��������ʒu���������߂̒��L�ŁA�W�������݂��������ɂ����̎{�݁i�������≷�j�͂Ȃ������B

�����ς�炸�����ʒu�ɂ���̂́A�P�����炢�Ȃ��̂�������Ȃ��B�����ɕ`����Ă���ƁX�͈���������Ȃ����A�����ł��m�肽�����X���ɂ��Ă��A�}�[�̉E�O�̘b�ł��邩��A�`����Ă��Ȃ��B

�������A�������肷��̂͏��������B

������x�u�ڎ��v�����ė~�����̂����A�{���̑�l�͂́u���d�ւ̓��v�ł���A�����Ɂu�i3�j�C�ݓ��H�v�Ƃ������ڂ�����ł͂Ȃ����I

�܂��ɂ��ꂱ���A�����܂ŒT�����߂ď��߂ďo����A���X���̋M�d�߂���̌��k�������B

��������A��������y�ق�育�����������w���d�̂͂Ȃ��x�̑�l�́u���d�ւ̓��v�̓��e���Љ�Ă����B

�܂��n�߂ɁA���d���������݂������吳���珺�a���������A���̒n���̒��S�s�s�̊�����痋�d�i�E�G���g�}���j�֍s���ɂ́A���̂R�̓������������Ƃ��q�ׂ��Ă���B

���a37�N11���A����229�������d�������J�ʂ��A�e�Ղɉ����ł���悤�ɂȂ������A����ȑO�͗��d�܂ōs�������ɂ͎���3�̓����������̂����A���̓��ɂ��ĒH���Ă݂��B

�@�i1�j�C����̓�

�@�i2�j�R����̓�

�@�i3�j�C�ݓ��H

���̂���3�Ԗڂ̓����A�������X���ƌĂ����w���Ă���炵���̂����A1�Ԗڂ�2�Ԗڂ̓��Ɋւ���L�q���ȒP�ɏE���Ă݂悤�B

����3�̓��͏ɉ����Ďg���������Ă������̂ł���炵���A���X�������[����������ɂ́A�����̓��ɂ��Ă�������x�m��K�v������B

����A�����͓��삩���M�𑆂��ōs���C�H������B�������A�،������i���F���쐶�܂�ŎႢ���ɉď�̗��d����œ����Ă����l���j�̘b�ɂ��ƁA���삩��ł��g�̂Ȃ����₩�ȓ���2���Ԕ��A�����g���o���3���Ԉȏ��������̂ŁA�V����[���Ɍ��Ă���D�o���������̂��Ƃ����܂��B����ł��w�ɕ�������Ȃ��傫�ȕ��A�d�������^�Ԃɂ́A�ǂ����Ă��M�ɗ��炴��Ȃ������̂ł��B�i�ȉ����j

�C�H�͍ŒZ�����ł��������A�葆���̏��M�̂��ߎ��Ԃ�������A���d�n��ɂ͓��͑D�����ډ��t���o����悤�ȍ`���Ȃ������̂ŁA�����ĕ֗��ȁg���h�ł͂Ȃ������B����ł��A���H�͎ԓ��Ƃ��Đ�������Ă��Ȃ���������A�C�H�͍Ō�܂ŁA�d�ʕ��̗A���Ɍ������Ȃ��C���t���������B

�i�����j

���d�����֍s���ɂ́i�����j���牺���āA�e�q�ʂ̊C�݂܂ō~���̂����A��������a36�N�ɓ��S���d�z�R���J�R���������āA����̉��Ō@��o���ꂽ�S�z���^�ԉ^�����H�Ƃ��ĕt����ꂽ���̂ŁA�����͖w�ǒ��o�ɋ߂��ׂ��}�Ζʂ̎R���ł������ƌ����܂��B�������A���̎R������������܂œo�鎞�Ԃ�����A�C�ݓ��H�ł͓���܂ōs��������̂ŁA�����̐l�����̗��p�x�͏��Ȃ������悤�ł��B�i�ȉ����j

���̓��́A����3(1856)�N����5�N�̍Ό��������Ċ���ꏊ�̐����l��k�����J�킵���L���ȁu���d�R���v���o�R���郋�[�g�ł��������A�O�f�̒n�}������Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�E�G���g�}�����痘�p����ɂ͔��ɉI�傫���A���፷�����܂����B���̂��߁A�Z�l�̑����́A�����T�������C�ݓ��H�𗘗p�����Ƃ������Ƃ��B

�Ȃ��A��ɏ����Ă��܂����A�{���ɂ��A�C�ݓ��H�����A�N�ɂ���āA�Ȃ����݂��ꂽ���́A������Ă��Ȃ��B

�{�����L���Ă���̂́A�吳�����珺�a�����ɂ�����������l�X�̕��������ł���A���̎������ɊC�ݓ��H�����݂������Ƃ͂͂����肵�����A���̗����͖����s�����B

����ł��A���d�����̏Z�l�ɂƂ��ėB��̗��H�ł��������d�R�����A���܂�ɉI���ŕs�ւł��������߁A�j�V�����ō��𐬂����������̗��d�Z�l�B���͂����킹�ĊC�ݓ��H���J�킵���Ƃ����X�g�[���[�́A�C�ݓ��H�̗����Ƃ��āA�ł��\���̑傫�ȉ������Ǝ��͎v���Ă���B

����ł́A���悢�捡��̒NjL�̖{��ł���j�S�c�c�A���X�����ƊC�ݓ��H�̒ʍs�̌��k���A�Љ�悤�B

���������Ƃɓ��e�������̂ŁA�������̃p�[�g�ɕ����܂��B

���ƁA�o����Γǂݎn�߂�O�ɁA�����C�ݓ��H������������̃��|�[�g�A��̓I�ɂ���2��������3���̍Ō�܂ł���5���̑O�����A�ʐ^���߂��邾���ł����̂ŊȒP�ɓǂݕԂ��ĉ������B���̕����������₷���͂��B

�C�ݓ��H�͊��x���]���҂��������댯�ȓ��ł������A��ԋߓ��ł��������Ƃ���A�����̐l�X���悭���p�������ł����B

�����Ȃ�]���҂����������Ƃ������e����n�܂��Ă���c�c�B

�c�c�܂��A����ȓ������́A��������Ȃ�Ƃ��������悤���Ȃ��̂����B

����ł��A�߂����Ƃ𗝗R�ɑ����̏Z�l���ʂ��Ă����A����Η��d�W���̃��C�����[�g�ł������Ƃ����B�@���낵�����Ƃł���B

�c�c���ꂪ�A���̕��������X���́g�������h�ł���c�c�B

�~�������痋�d�������ĕ����Ă���r���ɂ́A�u�ԃn�Q�v��u��̉��v�̂悤�Ȗ��O���t����ꂽ�������̓��댯�n�т������āA�C�����Ȃ�������˂Ȃ�Ȃ��������ƁA�����ł��g���o�Ă���ƕ����̂���ς��������Ƃ��A�����ɏq�ׂ��Ă���B

�S�̂Ƃ��āg���Ȃ����h�ł͂��������A��ɂ́A�u���g���l���v��u�苴�v�u�����@�����̂�����Ȃ����������⌊�v�u�K�i�̊�v�Ƃ������A�l���ʂ�₷���悤�ɂ����炩�n�`�Ɏ���������A����Γy�؍\����������A��������]�����C�I���𗘗p����詓����A�����̊܂܂�Ă����͂��ł���B

���̒n�}�́A��L�̕����ɂ���y1�z�`�y10�z�̒n�_�̂����A�ԈႢ�Ȃ��������Ǝv���鐔�������A�n�`�}��Ƀv���b�g�������̂��B

������������Ԃ́A�y2�z����y10�z�n�_�܂łŁA�����炭�r���m�����z�����Ԃɂ������u�ԃn�Q�̓�v�͒ʂ��Ă��Ȃ��B

�܂��A��������ԓ��ł��A�u���g���l���y4�z�v��u�苴�y5�z�v�͌��Ȃ������B��q�ꂩ��C�I���܂ł̋�Ԃɂ������Ǝv���邪�A�����͉E�ʐ^�̂悤�ɎΖʑS�̂�����ɕ��Ă���A���[�g���������Ă�����Ԃł�����B

�����āA���ɂƂ��ē����ő�̌����ƂȂ����C�I��詓��������Ă���Ǝv����̂��A�u�����@�����̂�����Ȃ��⌊�y6�z�v�ł���B

�����l���鍪���Ƃ��āA����ɏo�Ă���u�K�i�̊�y7�z�v��u�g�ł�����y8�z�v�Ƃ̈ʒu�W������B

���̉摜�Ɏ������悤�Ȉʒu�W�ł���A����͗h�邪�Ȃ��Ǝv���B

�܂��A���̋�Ԃɂ������ă|�C���g�����ɏЉ��Ă���̂́A���ꂾ����ł�������ʍs�l�̈�ۂɎc�镗�i���������炾�낤�B

�`�𗯂߂�詓��́y8�z�Ɓy10�z�n�_�̊Ԃɂ��P�{���������A������ɂ��Ă͓��ɏq�ׂ��Ă͂��Ȃ��悤���B

�������A�u�R�ɓ˂��o������y9�z�v�ɂ��܂��đ����T���Ȃ��������ʂɂ́A�E�ʐ^�̂悤�ɁA�v��������Ƃ��낪����B

�����āA�O�L������A�̏،��́A����������������X���̌��i�Ɨǂ���v���Ă���A�ԈႢ�Ȃ���������������̂��Ǝv�����̂������B

����ɂ��Ă��A�C�I��詓��ɑ���u�����@�����̂�����Ȃ��⌊�v�Ƃ����\���́A�����[�����̂�����B

�吳���ォ�珺�a�����ɂ��̓��𗘗p���Ă����،��҂��A���̂悤�ɕ\�����Ă���Ƃ����̂́A����詓����C�I���ɗR��������̂ŁA�l���ꂩ��@�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����ӎ�����Ȃ̂��A����Ƃ��@�����̂����g�̐�c�ł͂Ȃ��c�c�Ⴆ�ΐ�Z���ł���A�C�k�̐l�X�ł������Ƃ��c�c�̈ӎ��ɂ����̂Ȃ̂��A���ɂ悻�悻�����C������B

�����Ƃ��A��Z���Ƃ����̂͏�������l�����ŁA���d�ɏZ��ł����Z���̑����̓j�V�����̂��߂ɉ�������ڏZ���Ă����l�X�ł����Ē�Z�̓x�����͂���قǐ[���͂Ȃ������悤������A���̓����������B�̘b���A���܂���p����Ȃ������̂����m��Ȃ��B

���́A�C�ݓ��H�ł̎��̂̋L��������Ă���B

���֓�����̗���Ԃ����Ă����l�����A3�`4�l�Ŋ���ɏo�Ĉ�t����ł̋A�蓹�A���܂ł���������Ă����b�������ԃn�Q�܂ŗ����Ƃ��Ƀv�b�c���Ɛ�Ă��܂����̂ŁA���U������Ɖ��̊C���֗������Ƃ���ł����B���x�r���m���̋���œ����Ă����l�B�̉��������āA���[�v�������Ĉ�̂������g�������Ƃ��������Ƃ̘b�ł��B

���A����k���A���g���l����ʂ��Ă���Ƃ��ɑ��݊O���ĊC�ɗ��������ɂȂ������A�K���Ɏ�ɐG�ꂽ�萠��̐j�����~�߂�{�[�g�ɕ߂܂�A�������ԂԂ牺�����Ĉ�S�ɐ_���ɋF������Ă�����A���x�ʂ�|�������R�c����ɔ�������ď�����ꂽ�ƌ����b�͗��d�ł��L���ɂȂ��Ă����Ƃ̎��ł��B

�O���̋L�q�́A���͕����Ă��Ȃ��r���m���t�߂̓�u�ԃn�Q�v�ł̎��́B

�ق됌���C���Ŋ�������댯�x����Ă���̂����A���������g�߂ɓ]�����Ă�������̋�C�Ԃ���ۓI���B�y����������Ŏ��̌��҂g���Ƃ܁h�Ɏ���ł����Ȃ�āA�l�̖��̏d�����ǂ������Ă���Ƃ����v���Ȃ��B

�㔼�̋L�q�́A����͎����������ǂ����ł̋㎀�Ɉꐶ�X�y�V�����ȏo���������A�����ɓo�ꂷ��u�{�[�g�v�̐��̂�������Ȃ��B�u�萠��̐j�����~�߂�{�[�g�v�Ƃ��邩��A�Y�̂悤�Ȃ��̂��w���Ă���̂��낤���B�������ɏM�iBoat�j�̂��Ƃ���Ȃ���ȁH�@�i�ǎҗl�R�����g�u�{�[�g�̓{���g�̎��ł��B���ł��N���̐E�l�ɂ͌����l�����܂��v�Ƃ̂��Ɓj

����ɂ��Ă��A�O���̃C���X�^���g�E�f�X�Ɗr�ׂĂ��܂��ƁA���͋����Ǝv���Ă���B

���ɁA�C�ݓ��H�ŋ}�a�l����������G�s�\�[�h�������B

�a�l���o���Ƃ��͏M�ōs����Ƃ��͏M�𑆂��ōs�����A�w�ǂ͔w�ɂ��Ԃ��ĊC�ݓ��H���z�������̂ł��B�~���̎��́A���삳��̕��̒B�҂ȍ��͐N�c�̐l�B�����o�ŋ��͂��A�X�R�b�v��c���n�V�������Đ��~�����A�X�������ĕa�l�����݂ɔw�����đ�ςȋ�J�����Ȃ���^���̂������ł��B

��������������̊C�ݓ��H���^�b��������܂����B�[�����畠�a�݂������l�����ɂȂ��Ă����܂�Ȃ��̂ŁA�F�ŏW�܂��ă��V���ő������S�˂ɏ悹�ĊC�݂ɏo�܂����B�R�ɂԂ��镗�A�Ԃ����Ŕ���ꂻ���ɂȂ�܂��B�O��10�l���10�l�����ĉ^�т܂��B��Ԋ댯�Ȃ͔̂��g���l���̏��ŁA�g����ɓ������Đ����オ���Ă��܂����A���̔g�̍��Ԃ����đ���܂��B�}�T�J����g�r�������ĕX�������čs���܂����A���͔��g�̕������C�ł��A�댯�Ȑԃn�Q��ʂ蔲���Ĕ��g���l���֗���ƁA�ۑ�2�{��n���������������Ɗۑ���������Ă��܂����Ƃ�����̂ł��B

�����ɎY�C�Â����ł��o�����A�ǂ������ʂƂ͗l�q���Ⴄ�̂Ŋ������Y�k������ĂԂ��Ƃɂ����B�������C�͑厞���Ŕg���Q�����Ă���B���l���Œ��܂ōs���Y�k����ƌ��������A�V�����̂łǂ����Ă��s���Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B������Y�k������ɔw�����ė��d�܂ŘA��Ă������Ƃ������������ł��B

�����Ă��A�K���Ɋ�ɂ����݂��A�g����A�g�̍��Ԃ��삯������悤�ɂ��āA���̊C�݂̓����s�������Ă����Ƃ����̂ł���B

���͍ł������̗ǂ����Œʍs���Ă��A����Ȃɋ��낵���Ǝv�����̂ɁA�z����₵�Ă���B

�����āA�u���g���l���v��u�ԃn�Q�v�̓�̋��낵�������b���A�����ł��o�Ă���B

�Ō�ɓo�ꂵ�Ă���Y�k����̃G�s�\�[�h�ȂǁA����������U�������ł���B

�Ȃ��A�w���d�̂͂Ȃ��x�Ɍf�ڂ��ꂽ���X���̃G�s�\�[�h�́A�ʂ̃y�[�W�ɂ�����������߂��Ă����B

�Ō�ɏЉ��̂́A���d�����ɐŋ��̒����ɖK�ꂽ������E���̌�������e���B

���d�����ւ̐ŋ��̏o����������ςȎd���ł������B�ł̒����Z�p�͖w�ǕK�v�ł͖��������̂ł��B�u����J�l�ł��A���ꂩ��ŋ���Ⴂ�ɎQ��܂����v�ƁA�ꌬ�ꌬ���悭�A��͏o���邾�������̐l�B�Ɗ猩�m��ɂȂ�A���̋@��ɂ͌����悭�d�����o����̂ł��B���͎l�x���o�|���܂����B�C�ݓ��͊���̂ƁA���g���l������̊C�`���̏������ŁA�R���������������Œ������Ă���l�ɉ�����܂����B�i�����j

���d�ɏo�����鎞�́A�A��������̍��z�̏W�בD�ɏ悹�ĖႤ���Ƃɂ��āA���炩���ߎ��Ԃ�ł����킹�Ēu���܂��i�����j

���A�ŋ������Ŋe�˂����܂��ƁA�w�ǂ̉ƂŊ���鸂�1�`2���ɓ���Ȃ����ƌ����ďo���Č���܂��B��������ɓ���ċA��̑D��1�H�ׂ��̂ł����A���ꂪ�܂����������ăz�^�e�̊L���ȏ�̖��ŁA�g�̑傫�����S���Ⴂ�A���̒��ł���傫���Ȃ��āA����ł��ۂݍ��ނ̂��ɂ����C�����ɂȂ�܂��B�i�ȉ����j

�����炭���ꂪ�A���n�ɏZ�܂��g��ʂ̐l�h�̗��d������ʂ��鎞�ɑI�ԁA�ʏ�̃��[�g�ł������Ǝv����B

���̊C�ݓ����������H�������̂́A�m���ł������B

����������́A�q�ꖇ���͒n����f�ōs�������ȋ��t�₻�̉Ƒ��B�́g����h�ł����āA�����ƂāA�N�����ʂ�铹�ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃ��B

���̏،��҂́A�����܂��Ⴂ��������̒j���ł���A���a�ł�����ł������������A�C�ݓ���������̂ł���B���ꂪ�A�C�ݓ��̎��Ԃł������ƌ��ėǂ��낤�B

�Ȃ��A���d�̏Z�l�́A�S�̗D�����A�����ċC�O�悢�l�����������悤���B

�C���ɂ���R���ɂ���A��ςȓ��̂���z���Ă������K�҂ւ̘J���ƈ���A��������B�ŋ������Ă�����ɍ����i�̊���鸂����ɗ����Ă������i�́A�ƂĂ��������B

�����A�S�Ă����͐́A�N���ʂ�ʗ₽�������̉����ɏ����������B

���p�����ׂ��b�́A����ꂽ���d�̉c�݂ɂ������������B����ȓ��R�̂��Ƃ����������Ă����A�f�G�ȏ��Ƃ̏o��������B

�@���^���Ă��ꂽ�c�����A��������y�ق̑P�ӂɁA�S���犴�ӂ��܂��B