����`�������j

- �ɓ����������ڊǕS�N�j�@���� �@�i�����s���ג�����^���a56�N���j

- �����ɐ����铌���E�ɓ������@���� �@�i�����s���ג�����^���a59�N���j

- �����̐����ƕ��� �@�i����������ψ���^���a59�N���j

- �������j�@ �i�������^���a55�N���j

I�@�吳����@=����Y�ւ̍ŏ��̒z�`�v��Ɠ^��=

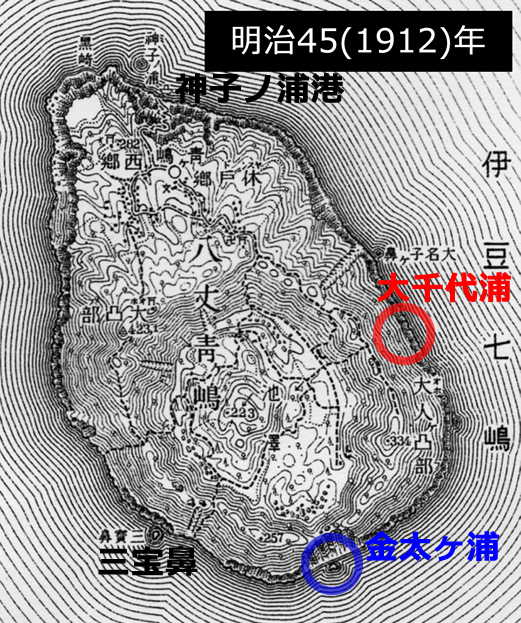

��C�̌Ǔ���n�ōs�������ɁA�l���Z�ݎn�߂����m�Ȏ����͒肩�ł͂Ȃ��B�������A�����ɂ��̕�炵�Ԃ肪������ߐ��ɂ́A���̖k���ɂ����ďW���ɍł��߂��C�݂ł����_�q�m�Y���A�����ς�`�Ƃ��Ďg���Ă����悤���B����45�N�̒n�`�}�ɂ��A�`�̋L���͂��̈�ӏ��ɂ̂ݏ�����Ă���B�����Ƃ��A���̓����ɉ^�s����Ă����{�y�Ԃ̒���ւ͂킸���N3��Ƃ����L�l�ŁA�����̓��n�l�̂قƂ�ǂ��A�ɓ��哇�┪�䓇�̑��݂͒m���Ă��Ă��A�����̂��Ƃ͒m��Ȃ��������A���U�K��邱�ƂȂǂȂ��ꏊ���������낤�B

�`�Ƃ͖�����́A�n�`�Ƃ��Ă͂����̍r��ɉ߂��Ȃ������_�q�m�Y�ɑւ��āA�������Ƃ��ڊݐݔ���L����i��������a40�N��܂ł��x��p�̏����Ȃ��̂��������j�O��`���A���̓쐼�[�ɓ����{�̎��ƂƂ��čŏ��̊����������̂́A���a9(1934)�N�ł������B�����ďW�����牓�����ꂽ�s�ւȏꏊ���I�ꂽ�̂́A�����ɎO��@�i��O��A���O��j�Ƃ�����₪�C�ݐ��ɓ˂��o���Ă��āA���ł͋M�d�ȏ��p�Ƃ����V�^�̒n�`�����������Ƃ��炾�����B

���a10�N�̒n�`�}�ł́A�`�̋L���͐_�q�m�Y����O��`�Ɉړ����Ă���̂����Ď���B�ȗ��A�O��`�͓��̍`�Ƃ��ėB�ꖳ��̑��݂Ƃ��ďd�v������A�����Ɏ���܂őz����₷�郌�x���̑����������Ă���B���̐��ʂƂ��āA�����x��Ƃ���E�p���A����500�g���N���X�̒��^�q�D�����ڐڊ݂ł���A�K��҂̑������u��ǁv���C���[�W����悤�ȓ����ő�̐l�H���ƂȂ����B

��炪����`�́A���̎O��`�Ɏ�����2�̍`�i�_�q�m�Y��������3��ځj�Ƃ��Čv��E���s���ꂽ���̂ł��邪�A����Y�ɍ`����낤�Ƃ����v��̖G��͑����ɌÂ��B���Ȃ��Ƃ�������ɒz�`�v�悪�����鏇���Ƃ��Ă͎O��`�Ƃقړ������ł���A���������ۂɍH�����s��ꂽ���Ƃ��`����Ă���B

��L�ɏo�Ă��鐼��c�Ə��Ƃ́A���n�ɋ��_�������ЂŁA�吳���̓��̎Y�ƂƔ��ɐ[���ւ���L���Ă����B���Ђ͓�����吻����ɂ���\�z�������Ă���A�����̑唼���_�������Ŋ���i�T�g�E�L�r�j�̐��Y���s�����ق��A�����Ő��Y���ꂽ����d�Y���グ��������Ă���B���ւ̉e���͂͐��ŁA�ꎞ�͓����œ��{�~�̑���ƂȂ鐼��y�[�p�[�����ʂ����قǂł������B�������A���ʓI�ɐ����̐����͕s���тɏI���A����c�Ə��Ɠ��̊ւ����ɂȂ��Ă����B

���̐���c�Ə����Ǝ����ƂƂ��ē��̋��čs�����̂��A�吳5�N�̑���i�咖�j�z�`�ł������B�����A�Z���Ԃŗ����E�g�p��~�ƂȂ������߂��A��قnjf�ڂ������a10�N�̒n�`�}�ɂ͒n������łĂ��Ȃ��B

���̓������A�������͂��̐���c�Ə��Ƌ��͂��āA����ɖ{�i�I�Ȓz�`�v����i�߂Ă����B����͓��̓�[���A�������Y�ւ̒z�`�v��ł������B

���`�z���Ɋւ��ẮA�ڍׂȋL�^���s���Ȃ��߂ɋ�̓I�Ȃ��Ƃ͕�����Ȃ����A�r�V��Ƌ������Y�Ƃ̊Ԃ��Ȃ����߂�詓����@��v������A���ʂ܂ł��Ă���B�i�����j

�吳6�N9���A���䓇���i�E���r�F���ֈ��ĂāA����g����蓹�H�V�݊肢����o���ꂽ�B���̊肢�͒����ɋ����ꂽ���A�����Ɏ���Ȃ������B����͐����v�������v��œ��ɋ������Y����J���f���r�V��֒ʂ���詓��@�w�́A���n�܂��Ĉȗ��̑�H���v��ł������B�@

�w�������j�x���]�ځB

�Ȃ�ƁA��g���l�����a������80�N�߂����O�ɁA���̊O�֎R���т��ăJ���f���ƍ`��Z������g���l���̌v�悪���݂��Ă����I

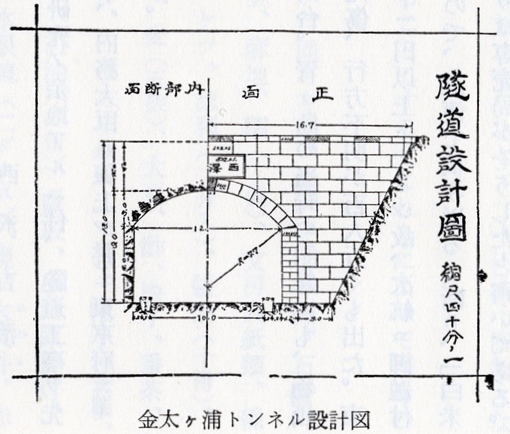

����������́A�E�̂悤�ȍB��Ɠ����̐v�}�ʂ܂Ŏc���Ă���B

���̎菑���̐}�ʂ�����ƁA�B��͗��h�ȝG�z�i���V�̕�������j�����炦���Αg�݂ŁA�����͑f�@��ł������悤���B�f�ʂ̌`�͒��������~�A�[�`�B�f�ʃT�C�Y�͑S��12�ځi��3.6���j����9�ځi��2.7���j�Ƃ����A�n�Ԍ�ʂɓK�������̂ł���B�S���͕s�������A�����̗����Ƃ��Ă͔��ɐ�i�I�Ȍv��ł��������Ƃ�����������B

�z�`�̗\��n�ł������������Y�C�݂́A�����܂Ŏ��ۂɒz�`���s��ꂽ�L�^�͂Ȃ����A�O�֎R���ł��Ⴍ�����ꏊ�ŁA���a29�N�̒n�������ł�����₷���ΎR���I�w�������ň�ԏ��Ȃ��A�t�Ɍ����ł�詓��H���ɓK����Ƃ����g���n�t���h�Ă���B

���䓇���i�̋������Ă������̍H�����ŏI�I�ɒ��肳��Ȃ��������R�͕s�������A����詓��ƒz�`����肭�����Ă���A�ߐڂ���O��`�̐����͐i�܂��A�����ł��������Y�`�����̏o�����ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B�i���͑吳2�N������O��`�ւ̒z�`�\�z�����߂Ă���i�����͏��m�Y�z�`�ƌĂ�Ă����j�A3���ɕ������z�`�v�悪�����Ō��c���A�H���ɕK�v�ȃ_�C�i�}�C�g�̎g�p���䓇���i���瓾��Ȃǂ����Ă����B���������ۂɓ����{�̋��čH�����s��ꂽ�̂͏��a�V�N������ł���B�j

II�@���a38�N�`53�N�@=����`�J�݂����������̔M�ӂƁA���̒���=

�ȏオ�A����`�z�`�v��̑O�j�ƌĂׂ�吳����̏o�����ł���B

���̌㒷�炭�A����`�̖��O�͋L�^�Ɍ����Ȃ��B

�����炭�́A�O��`�̉��P�ɂЂ�����d�_���u����Ă������߂ł��낤�B

�����ɐV���ȍ`�ւ̊��\�Ɍ����Ă���̂́A���a38�N������ł���B

���̍��ɂ́A�O��`�ɏ��߂ċ@�B�����x�����g�����u����������A��ςȓ��̘J���������Ă����J�O���T����Ƃ��P�p���ꂽ��A�x�̉g�q�D�i��ہj���A�q���A�肱���ɂ���x��Ƃ��P�p���ꂽ��Ƃ������i�W������������ŁA���̑�\�I�Y�Ƃł������ؒY���Y���R���v���ɂ���ĉ�œI�Ō����Ă����B���̌��ʁA�ߑa���̐i�s�Ǝ��Ǝ҂̑��������݉����A�����̎M�ƂȂ�������Ɓi�y�؎��Ɓj�U���ɂ�铇���J���ւƑ����͑傫���ǂ�����̂ł���B

�����O�E�q����B��̌��ւƂ��ė���ɂ��Ă����O��`�ł��������A���̍`�ɂ͗��n��̏d��Ȍ��_���w�E����Ă����B

����͓��ŔN�Ԃ�ʂ��đ�z����쐼�y�ѓ�̕��ɑ��ɂ߂ĐƎ�ł��邱�Ƃ������B���a40�N�̕������̋L�^������ƁA����������쐼��99���A�k����62���A�앗55���ł���A���̓쐼�C�݂Ɉʒu����O��`�̕s���͖��炩�ł���B

���a50�N���̒���D�A�q�͌�6��ƁA�ˑR�Ƃ��ċC�y�ȗ��s���o�ł͍s���Ȃ����Ȃ����������A���̂������������������~���ԂȂǂ�3�����ȏ���D�ւ��r�₷�邱�Ƃ�����A�����Ȃ�Ɠ��͊��S�ɌǗ��A���q���̃w���R�v�^�[�ŋً}�̐���������A�����ꂽ�N�����������̂��B

���̌�i���̑ŊJ�ɂ́A���n�Ƃ̊Ԃ̊����Ȑl�ƕ��̌𗬂��K�v���B���̂��߂ɂ͑D�̏A�q���ǂ����Ă����₵�����B�D��ǂ����邱�Ƃ�������A�ǂ�ȗD�G�ȑD�ł��`���n��Őڊ݂ł��Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B���߂āA�����ɉe�����ꂸ�D���^�q���������B����ɂ͂ǂ����ׂ����B�O��`�̔��Α��ɂ�����k���̊C�݂ɂ��`��z�����A�������ɂ���Ďg��������悢�̂ł���B

�����Ŕ��H�̖�������̂��A�吳����ɂ��Z���ԂȂ���V�����z�����ꂽ���Ƃ̂���������Y�������B�Â��`�ł���_�q�m�Y���k�����̊C�݂����A����Y�ɂ͐_�q�m�Y�ɂ͂Ȃ������Ȗ���̊�ʁi����j�����݂��Ă������Ƃ��A���ȍ`��Z���Ԃō�邤���ł̍D�����Ƃ����Ȃ��ꂽ�悤���B

���a50�N���ɓ����s�ƍ��y���́A���������̍`�̌��A����`���݂�F�肵�A53�N1������`�H���ɒ��肵���̂ł���B�@

���a59�N�Ɋ��s���ꂽ��L2���Ƃ��A����`������Ƃ����������Ȍ��ɏq�ׂĂ��邾�������A����ȗ�13�N�ɂ���Ԍo�߂͌����ĊȒP�Ȃ��̂ł͂Ȃ������悤���B�w�ɓ����������ڊǕS�N�j �����x�i���a56�N�j�Ɏ��̋L�q������B

�g�Ȃ܂₳�����Ȃ��h�o�܂̋�̓I�ȓ��e�͖�������Ă��Ȃ����A���{�ꏬ���Ȏ����́i���a35�N�̐l��402�l���A45�N�ɂ�234�l�܂Ō����j���A�����ȓ����ɓ�ڂ̒n���`���l�����邽�߂̓��̂肪�e�ՂłȂ��̂́A�����炭���R�̂��Ƃł������B

�Ȃ��A����`�̐��݂̐e��1�l���߂�Ȃ�A����͏��a38�N�̏�����т��đ����̗���Ŏ��Ƃ̐��i��i�����������R���������������邾�낤�B�ނ̒����ɂ킽�鑺�����͈ȉ��̂悤�ɒ��ߊ����Ă���B

����`�J�݂����͉��R�������̏A�C�ȗ��̔ߊ�ł���A���ɂ��̂悤�ȑ�K�͌������Ƃ����邱�Ƃ��A�ނ̑傫�ȖړI�ł��������Ǝv���B

�������Đ��ɒ��H�Ƃ����j���̓����}��������`�����A����܂ň��p���s���Ă����S�Ă̕����́A���ꂪ��������ȑO�Ɋ��s����Ă���B�����ė�O�Ȃ��A������ׂ��H���̓�q���g�\���h���Ă���B

�w�����̐����ƕ����x�Ɓw�����ɐ����铌���E�ɓ������x�i�Ƃ��ɏ��a59�N���j����сA���a52�N�ł́w�����s����x�����ƊT�v�x�ɂ���L�q�����p���Ă݂悤�B

���̍`�̍H���͍�����ɂ߁A���Ԃ�\�z�ȏ�̍Ό���v���邾�낤�B���H�̌��݂����ł������ւ���ł���B�����̂������ɂ́A�̂���̓n�q�̔Y�݂��S����������邩���m��Ȃ��B�@

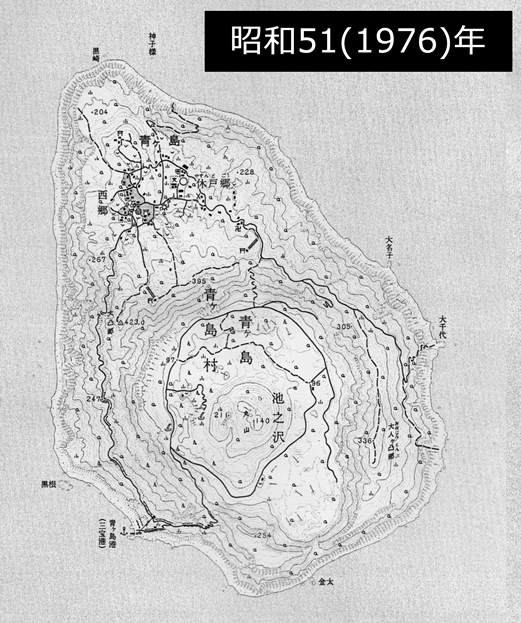

���a51�N�x�́A�����̔ߊ�ł�����`���Ƃ��đ���`�z�`���\�Z�����A���H���ꂽ�B���`�����܂łɂ́A�W���Ƃ̊Ԃ����Ԏ�t���H���n�`��ɂ߂č���Ȗʂ��������A���`�̊����͓����̌�i����r���邽�߂̍s����̑��v���ƔF�߂���B

��]�ɖ����������ɂ́A�����Ƃ������������������Ƃł��������̂悤�ɁA�������ė\������Ă�����H���B

���邢�͓����������Ă����l�Ȃ�A�N�ł��\�z�ł����H���������Ƃ��v���邪�A���ɃA�N�Z�X���H�̌��ݍ����\��������̂������̂��A���Ȃ��c�c�B

���ꂪ�l�^��������A�u�������ĂĂ�����낗�����v�ƃc�b�R�݂����Ȃ�Ƃ��낾���c�B

�c�c���H����43�N���o�����݁A�c�O�Ȃ���A���̗\���͓I�������ƌ��킴��Ȃ��B

�����{���̖ړI����������D�A�q���ʂ�����Ă��Ȃ����炾�B

����ǂ��납�A�H���r���̂܂�20�N���炢�͕��u�ɋ߂��ɂ���Ƃ����̂��A���n�������������̔߂�����ۂȂ̂ł���B

III�@���a53�N�`����6�N�@=�ȋL�^�I�@�݂肵���̑���`���j�L=

�w�����ɐ����铌���E�ɓ����� �����x���]�ځB

���̍��́A����`���ł����邩�������ゾ�낤�B

���a53(1978)�N�̒��H����A����6(1994)�N�ɃA�N�Z�X��������������N�����܂ł̖�16�N�Ԃ́A�l�͉p�m�ƗE�C�������ē�H���ɗ����������A���X�ɐV���ȍ`���`�������Ă����Ƃ����A��]�ɖ������n���̊��Ԃł������Ǝv���B

�c�O�Ȃ������`�̌v��}�ʂ̂悤�Ȃ��͖̂������ł��邽�ߒf�ГI�ȋL�^�ł͂��邪�A���̎����̍`�̗l�q���A�������̎�������E���Ă݂悤�Ǝv���B

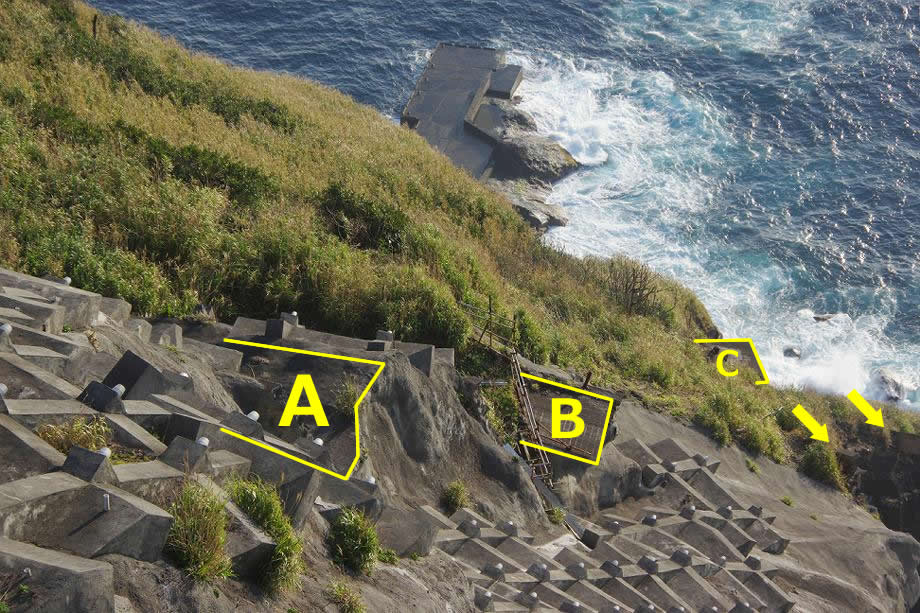

�E�̎ʐ^�́A���m�ȎB�e�����͕s���Ȃ���A���a59�N�Ɋ��s���ꂽ�w�����ɐ����铌���E�ɓ������x�Ɍf�ڂ���Ă������̂ł���B���Ƃ͓��̑S�i�𓌑�����B�e�����傫�ȋ�B�ʐ^�����A���̂�������`�t�߂��g�債�����̂ƂȂ�B

�㕔�̑����Ƒ���`��̗����ɁA�ԐF�̋���ȃN���[���̂悤�Ȃ��̂������Ă���B���݂͌�������Ȃ��\���������A�H���p�����̎哃�ł��낤���B����ɍ`�̒z���H�����s���Ă���l�q������������B��͊��ɂ��Ȃ�`�������Ă��邪�A�C��̊ݕǂ͂܂��Ȃ��A���n�`�ł������̊�ꂪ�A�Ԃ��Ȃ��K����Ƃ̕ʂ��ɂ���ł���B�Ζʏ�ɖڂ�������A��ɑ���Ă��܂������݂̍肵�p�����Ď���B�������C�H�R��d���̂悤�ȃW�O�U�O�ʼn���ԓ��炵�����C���͓r���܂ł����Ȃ��A���̉��͊K�i���낤���A�Ζʂ𑊓������I�ɉ��郉�C������������ƌ�����ɉ߂��Ȃ��B

�O�q�̒ʂ�B�e�����͕s�������A�����炭���a58�N���ł��낤�B

���a62(1987)�N�ɏ��ł����s���ꂽ�O�c���M�s���w�̓��ɐ�����x�̕\���ɂ����B�ʐ^������A��L�Ɠ����x�ɐi����������̗l�q�����Ď�ꂽ�i���ʐ^�j���A�Ռ������͓̂����\���Ɏg���Ă���ʃJ�b�g�̏����Ȏʐ^�ł���B

����́A��L��B�ʐ^��������ɍH�����i�A����`�̂ЂƂ̊����`���v�킹��p�ł������B�����_�Ŏ����c�����Ă���A����O�̑���`���߂�����B�e�����B��̋�B�ł͂Ȃ��ʐ^���B���ڂ���I

�w�̓��ɐ�����x���]�ځB

����H�I�@�������ĂˁH�@���̍`�I

�H���W�҂̎p���d�@�������Ȃ����A���Ȃ��Ƃ����̃t���[���̒��ɍ�肩�����ۂ��ꏊ�͌�������Ȃ��B�W������Ă���D�̎p�͌�������Ȃ����A���̕��a�Ȋ����́A����̕��i����͂�����Ƒz���ł��Ȃ����x�����B

����̒T���Ŏ����B�e�����ʐ^�̂����A���|�W�ł͂Ȃ����̂́A�߂��Ǝv���̂��E�̎ʐ^���B��r���Ă݂悤�B

�܂��A���n�ł͓�̑��݂������y���z �����A�Ă̒�A�����̎哃��b�ł������悤���B���̍����͑�������Ȃ��̂ŁA�������ނ悤�Ɍ��Ă�ꂽ2��̊�b�Ɍׂ����Ă����悤�����A���̂�����i���i�j�ɂ�������b�͊��S�ɓP�����ꂽ�悤�ŁA���͌�������Ȃ��B��b���ƓP������Ă���Ƃ������Ƃ́A�H���̐i���ɍ��킹�ēP�����ꂽ�H���p�����{�݂������̂��낤���B

�����A�Ă̒�A�����̎哃��b�ł������悤���B���̍����͑�������Ȃ��̂ŁA�������ނ悤�Ɍ��Ă�ꂽ2��̊�b�Ɍׂ����Ă����悤�����A���̂�����i���i�j�ɂ�������b�͊��S�ɓP�����ꂽ�悤�ŁA���͌�������Ȃ��B��b���ƓP������Ă���Ƃ������Ƃ́A�H���̐i���ɍ��킹�ēP�����ꂽ�H���p�����{�݂������̂��낤���B

���ɖڂ������̂́A�ݕǂ̓˒[�ɑ��݂��Ă�������炵�����ł���B��䂻���ȃR���N���[�g�̊�b�Ɏx�����Ă��邪�A���̐ݔ������݂͊�b���Ə��ł��Ă���B�ւ��܂�ꂽ�Ƃ��ł͂Ȃ��A�Ӑ}�I�ɍĐ������ꂽ�悤���B�D���̈��S���l����Ȃ�A�˒�ɓ���Ƃ����̂͗��ɓK���Ă���Ǝv�����A�Ȃ��P�������̂��낤�B

���̎B�e�҂������Ă���ꏊ���A�ɂ߂ċM�d�ȏ��������Ă���B

�B�e�҂͑��������ʒu����]�������Y�Ŕ`���ĎB�e���Ă���Ǝv�����A��O�̎Ζʂ��J�[�u�~���[�̂悤�Ȃ������ʂ��Ă���̂ł���B

����́A�ԓ������̕ӂ�܂ł͉����Ă����؋��Ƃ����邾�낤�B

��قlj�����邪�A���̃J�[�u�~���[���������̂́A�����炭�����̎ԓ����[���t�߂ŁA�B�e�҂̗����ʒu�Ƌ��Ɍ��݂����S�ȋ��ł���B

���a62�N���w�̓��ɐ�����x�́A�]�ˎ���ɐ������P�����啬�ƁA���̌�50�N�ȏ�ɂ킽���ČJ��L����ꂽ�ҏZ�ɂ܂����j�Ղȕ��͂ł܂Ƃ߂������ŁA�����̗��j�ɐG�ꂽ���l�̕K�g���Ƃ�����1�������A�{�����ɂ͎�ގ҂�����K�₵�����|�[�g������A�����ɂ�����`���o�ꂵ�Ă���B���̂悤�ȕ��͂ŁB

�ɂ����̂��B�����Ă��̐Βi�́A�Ƃ��イ�����Ղ�ł������߂��y�R���N���[�g�ɂ����݂���ꂽ���ݒi�z

�ɂ����̂��B�����Ă��̐Βi�́A�Ƃ��イ�����Ղ�ł������߂��y�R���N���[�g�ɂ����݂���ꂽ���ݒi�z �ɂ����B�Â�܂�̂��̓��ݒi�𑫂��ӂ݂͂����Ȃ��悤�ɂ���Ă䂭�Ƃ��܂��ݕǂ�����A���̂����ɎO��`�Ƃ��Ȃ��悤�ȓ˒炪���łĂ���B�y��������Ɓz

�ɂ����B�Â�܂�̂��̓��ݒi�𑫂��ӂ݂͂����Ȃ��悤�ɂ���Ă䂭�Ƃ��܂��ݕǂ�����A���̂����ɎO��`�Ƃ��Ȃ��悤�ȓ˒炪���łĂ���B�y��������Ɓz �A�}�������̊R�̒����ɁA�ׂ����p�̃N���[���̓S�����A��{�͖̌̂悤�ɂ�������Ƃ����Ă���B���肽�͂������A����ǂ͂̂ڂ�̂������ւB�^���s�����݂̂킽���́A�R��ɂł�܂łɂƂ��イ�ŎO�x���x�܂˂Ȃ炸�A�y���S�ɂ������������Ă��܂����z

�A�}�������̊R�̒����ɁA�ׂ����p�̃N���[���̓S�����A��{�͖̌̂悤�ɂ�������Ƃ����Ă���B���肽�͂������A����ǂ͂̂ڂ�̂������ւB�^���s�����݂̂킽���́A�R��ɂł�܂łɂƂ��イ�ŎO�x���x�܂˂Ȃ炸�A�y���S�ɂ������������Ă��܂����z �B����`�́A�O��`�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA����A����ȏ�̑s��ȍ`�Ƃ����Ă������낤�B�ЂƖڌ����Ƃ���Ɏv�킸���ߑ����ł�悤�ȍ`���B�@

�B����`�́A�O��`�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA����A����ȏ�̑s��ȍ`�Ƃ����Ă������낤�B�ЂƖڌ����Ƃ���Ɏv�킸���ߑ����ł�悤�ȍ`���B�@ ���������I�@���̋����삯�đ̌������A�M�d�Ȑ�s�҂̒ʍs�L���I

��������N����ȑO�̏��a61�N���ɂ��������`�ւ̃A�N�Z�X���A�����Ȃ���̂ł��������A�ƂĂ��悭������B

�����Č������Ȃ��̂��A���a61�N�ɍ`�����������Ɩ��L����Ă������Ƃ��B

���������Ȃ�Γ��R�A�`�Ƃ��ė��p�҂ɊJ������Ă�������������̂��낤���B

����͑傢�ɋC�ɂȂ�Ƃ��낾���A���̎����̑���`��K�ꂽ�Ƃ����،������ł����ɒ������A������`�Ƃ��đD�̏��~��i���D�E����D�j�Ɏ��ۂɗ��p�����Ƃ����،��́A�c�O�Ȃ��疢�����ł���B

�����������Ȃ�A�s���ɂ�銮���������Ƃ��đD���̐ڊݎ����Ȃǂ͓��R�s���Ă���Ǝv�����A���̎ʐ^��L�^�������ł��Ă��Ȃ��B�i�Ȃ��A�����s������`��n���`�Ɏw�肵���̂́A���H����O�̏��a52�N3��31���ł���A���ԂƂ��Ă̍`�̑��݂Ƃ͖��W�ł��邱�Ƃ�������B���H�̘H���F��Ɠ����d�g�݂ł���B�j

���a62(1987)�N3���ɉ��F���S�D�����ہA8���Ə��a63�N3���ɃA���~�D���������܊ۂŏ㗤���A���x������ɍ~��Α�ނ肵�܂����B���̍����瓹�ȂǂȂ��r������K�i�ł����B��h�����ɎO��̗l�ȓS�����L��A��h�͍����10m�ʒZ���A������i�������Ɋۂ��S�����L��A�����ō��̓��H�܂Œ݂�グ�������Ƃ�\��ƕ����܂����B�o��͎��ʂقǃL�c�������B

���̓ǎ҂��܂̃R�����g�ɂ����������A���݂ł������ʂ������[�g�ő���`�̊ݕǂ܂ō~��Ēނ������l�͂���悤�ł���B�܂��A�����[�g��ɂ������y���݊K�i�z �ɂ��āA�u

�ɂ��āA�u����͔�Ђ̎��Ɏ��q�����㗤���鎞�Ɏg�p�������

�v�Ƃ��������[���،����ʂ̓ǎ҂��܂��炢�������Ă���B

����`�́A���a61�N�Ɉ�x�������Ă����B�i���N���s�����w����x�����ƊT�v�x�̔N�\�ɂ��A�u���a61�N ����`�����v�Ƃ���j

�����A���S�Ȏp�ł͂Ȃ������B���Ȃ��Ƃ��A�{���̖ړI����������D�̏A�q���ʂ����ꂽ�L�^�͂Ȃ��B

���ꂩ�琔�N��A����4(1992)�N3���ɐ��������Ƃ�܂Ƃ߂��w���������J���v���{�\�z�i����������21���I�v�����j�x�́A���̌�ʂ̌�������̂悤�ɕ��͂��Ă���B

�����ɏq�ׂ��Ă���ʂ�A���ƊO�E�����Ԍ�ʂ́A���ĂȂ���v�V�̂Ƃ����}���Ă����B����`�̌��݂����肵�����a50�N�����͌�6�ւ���������D���A���a62�N�ɂ͏T3�ցA����3�N�ɂ͖����^�s�ƂȂ����i����͌��݂�葽���j�ق��A����6�N�ɂ͂����ɉ����ĊC���̉e�����Ȃ����B�̌�ʎ�i�ł���w���R�~���[�^�[�̉^�s�i�T6��j���T���Ă���A�悤�₭�ό��q���K���������ɂȂ����Ƃ����悤�B

�w���������J���v���{�\�z�x���]�ځB

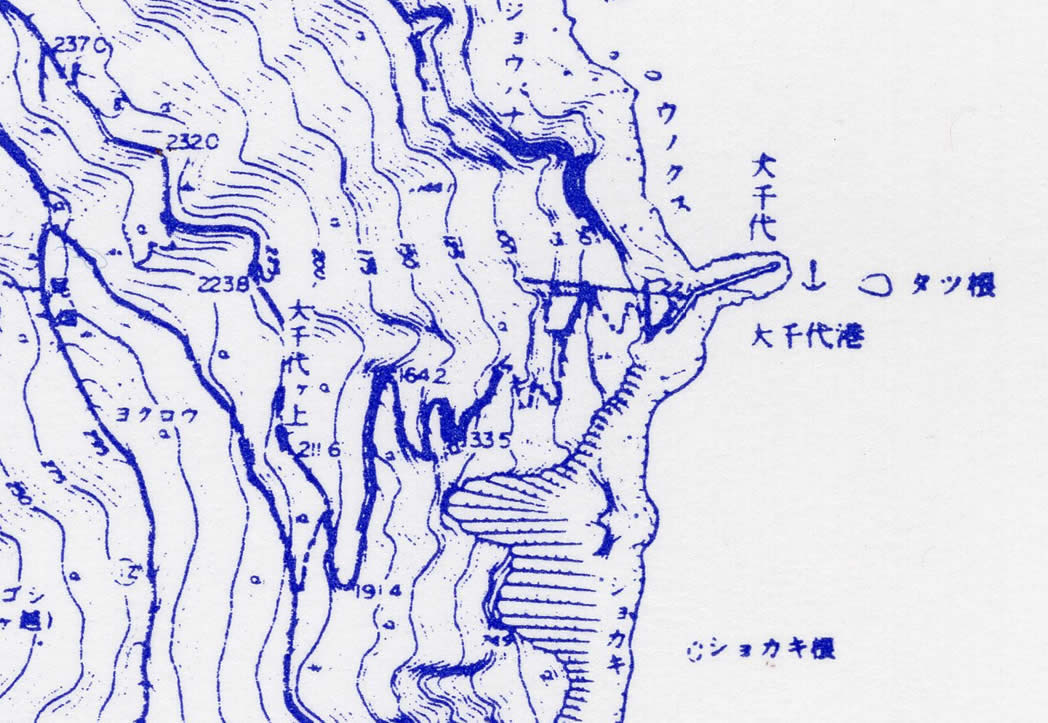

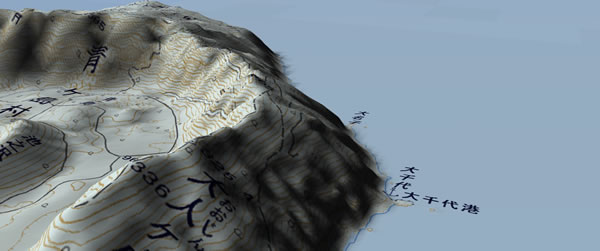

�E�}�́A���́w���������J���v���{�\�z�x�Ɍf�ڂ���Ă���A����[�ڂ������̒n�}�i���摜(1.6mb)�j�̈ꕔ�A����`�t�߂̊g��}�ł���B

��������Ȃ����قǂ̖K��L��ǂނƁA����4�N���̍`�̕��i�������̓I�ɑz���ł���Ǝv���B

���݂͊C��230���t�߂��y�ʍs�~�߁z ������A���̐�ł����ɓr�₵�Ă��鑺��18�����̎ԓ������A�����͂��̂�����5��̐�Ԃ��������āA�Ȃ�ƊC��120���t�߂܂ŒB���Ă����悤���B���݂�������̉��Ɏc���Ă����y�f��A�`C�z

������A���̐�ł����ɓr�₵�Ă��鑺��18�����̎ԓ������A�����͂��̂�����5��̐�Ԃ��������āA�Ȃ�ƊC��120���t�߂܂ŒB���Ă����悤���B���݂�������̉��Ɏc���Ă����y�f��A�`C�z �́A���̈ꕔ�ł���B

�́A���̈ꕔ�ł���B

�C��120���t�߂��牺�́A���ǍŌ�܂Ŏԓ����J�ʂ��Ȃ������Ƃ݂���G���A�ŁA���݂��f��D�`G�Ƃ��đ�����̉��ɍ��Ղ�����ق��A�`�t�߂ł͂悭�`�𗯂߂��K�i�����Ƃ��āA�`�֒B���Ă����B

���̕n��ȃA�N�Z�X���[�g��⍲���鑶�݂ł�������ɂ��ẮA���a50�N��̍q��ʐ^�ɂ͌����������̓r���ƍ`�����Ԓ���ȍ����͕`����Ă��炸�A����Ƃ͕ʕ����̂����炩���K�͂̂��̂��`����Ă���B

�w�̓��ɐ�����x�̎ʐ^�Ɍ����Ă��āA�{�����Łu�}�������̊R�̒����ɁA�ׂ����p�̃N���[���̓S�����A��{�͖̌̂悤�ɂ�������Ƃ����Ă���

�v�ƕ\�����ꂽ�̂́A�����炭������̍������낤�B�S���̕�����������v�킹��B�O�҂͍H���p�A��҂͊�����̉חg�p�̂��̂Ƃ��āA2�݂��ꂽ�ƌ��ėǂ��������B

�Ԃ��Ȃ��f�߂̋��s�ɑ���C�H�R�̕���n�u�V���J�L�v�́A�n�}�̒��ł͋�\��܂�̑����̉����ɕs�C���ɃX�^���o�C���Ă���B

�Ȃ��u�V���J�L�v�Ƃ����n���́A�ߐ��ȑO�ɂ��̊C�݂Ő������s��ꂽ���c�ł���ƁA�w�����̐����ƕ����x�͏q�ׂĂ���B����͂���Ȃɐ̂��瓇�������Ɗւ��̐[���y�n�ł������炵���B�i�����Ƃ��A����ȋ������ɉ��S�N����炵������A����݂̂Ȃ��y�n�ȂǂȂ��Ȃ邩������Ȃ��B���̑�k�ڂ̒n�}�̑S�̂ɖ��ڂ���Ă��鏬�n���ُ̈�ȑ����ɂ́A����Ȃ��Ƃ��v�����j

����`�́A�������S�Ȍ`�ɂȂ��Ă͂��Ȃ��B

�����A���X�Ɗ����ɋ߂Â��Ă���B����Ȏ������A�����̑�������]�Ƌ��Ɏ����Ă������Ƃ��낤�B

���̂��Ƃ𗠕t����悤�ȋL�^���A���ɂ�����B

�����s�c���ł̎��̂悤�Ȃ��Ƃ�ł���B

���a61�N�Ɉ�U�͊��������Ƃ�������`�����A���̎����ɂ����������H�����s���Ă������Ƃ�������B

�����Ŋ��������S��45���̕��g��i���[4.5�������̊ݕǂ��A����ȏ�̐��[�������`�̊ݕǂƋ�ʂ��Ă����Ăԁj���A��������ݕǂ̎p�ƌ��ėǂ����낤�B�����炭�����A�˒�̐�[�����瓔���P�����āA���̕��������g����g�������̂ł��낤�B

�������A����`�������܂łɉz���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ő�̖��́A�A�N�Z�X���[�g�̕n�コ�ł���B

����ɂ��Ă��A�s�c��ŋc�_���ꂽ�`�Ղ�����B

����`�ɂ��ẮA���g���ꉄ��44���[�g�������Ă����Ƃ���ł������܂��B����́A3�J�N�̗\��ł���ɕ��g�����6���[�g�������������܂��āA�u�ҏZ�ہv�����S�ɐڊ݂ł���悤����50���[�g���ɂ���\��ł������܂��B

�܂��A�g���l���ɂ��Ăł������܂����A�����g���l���ɂ��Ă͌��ǂ̏��ǂł������܂��B���ǂł́A����A����`�̏A�q���̏����Ă��猟�������Ƃ����悤�ɍl���Ă���悤�ł������܂����A���ǂł́A�܂��`�p�̐������ɐi�߂Ă��������ƍl���Ă���܂��B

�ł��I�@����ς�o�Ă����I�@�����́g�\���ԁh�A�O�֎R���т��g���l���\�z�I

�����Ɏ���Ȃ������吳����̋������Y�z�`�v��̃g���l���i����詓��j�ƁA�����������a60�N�̐�g���l���Ɏ����A�Ăт̍\�z���I

�����炭�����̈ӎ��Ƃ��Ă��A���N�̔ߊ肾�����O��`�ƒr�V��J���f�������Ԑ�g���l���̊�������ł���A���̗��ւ̈З͂��܂��܂��Ɗ����Ă������낤����A�O��`�ƒn�`�̏����������������`���A�g���l���ɂ��A�N�Z�X�����҂��ꂽ�̂��낤�B

�E�}�͑���`�t�߂̗��̓I�Ȓn�}�����A�O�֎R���g���l���������ɗL���ł��邩�́A���̂悤�ȑf�l�ڂɂ���ڗđR�ł���B

���Ȃ݂ɁA��g���l���Ɠ����悤�ɃJ���f����̒[����ŒZ�̒����g���l�����C��20���t�߂֔����Ƃ���ƁA�S����600���A���፷��80���ƂȂ�B���̂܂܂��Ɛ�g���l���i�S��505���A���z9���j����������}���z�g���l���ɂȂ肻�������A���������Ȃ�s�\�Ƃ͎v���Ȃ��B

�������������I�ɂ��̃g���l���̂��Ƃ��l���Ă����悤�ŁAWADA-blog�Ɍf�ڂ���Ă���u�������Q���R���ЂƂ藷���_�C�W�F�X�g���v�̋L���̍ŏ�i�ɓo�ꂷ��A�Âڂ����u���������[�t�}�b�v�v�i�E�摜�j�ɂ��A���̃g���l�����܂�Ŏ��݂̂��̂̂悤�ɕ`����Ă���B

�u���O���҂̘a�c���ɂ��ƁA���̃����[�t�}�b�v�́u�}�c�~���Ƃ����A������(1989)�N���畽��13�N�ɂ����đ������Ƃ߂��A���X�؍G�����c�ޖ��h�̐H���ɒu����Ă��āA�u�ɓ����������s�ڊ�100�N�Ղ̋L�O�v�Ƃ������̂ŁA���a53(1978)�N�̂��̂Ǝv���܂�

�v�Ƃ̂��Ƃ��B���̏،��𗠕t����悤�ɁA���a56�`57�N�̍ЊQ���_�@�ɋ�̉������a60�N�Ɋ���������g���l���́A�v��������`����Ă��炸�A���͊��S�ɔp���ƂȂ����������A�͂�����`����Ă���B

���a53�N�A���Ȃ킿����`���H�̔N�ɑ����������Ă��������̏������A���̃����[�t�}�b�v�ɂ͕`����Ă���B

�����Ă��̓��e�́A��g���l����������̃g���l���������ɋ߂����̂ƌ��Ă������A����`�̓g���l���ɂ��A�N�Z�X�����ŏI�I�Ȏp�ł���ƍl���Ă����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�i���̃����[�t�}�b�v�̑��ɁA������Ƒ���g���l����`�����n�}���A�ǂ����Ō����L��������̂����v���o���Ȃ��B�j

�������A��قǂ̓s�c��̓��قł�������ʂ�A�s�͂܂�����`�ɒ���D���A�q�����A���̊��p�x���������Ă���g���l���̌v���i�߂����Ƃ̍l���ł������B�i�ƂȂ�ƁA�s���y���̊K�i�z �Ƃ����A����K���ό��q�ɂ��g�킹����肾�����̂��ȁc�c�j

�Ƃ����A����K���ό��q�ɂ��g�킹����肾�����̂��ȁc�c�j

�����Č}�����A����6�N9��27���B

�s�c��̓��e�ʂ�ł���A���̓����ݕǂ̉����H���͍s���Ă����ł��낤�B

�����ŏ��Ɂg�㗤�����h�������y�H���p�v���b�g�t�H�[���z ���A���̎p�ɑ������������ɕ�܂�Ă������Ƃ��낤�B

���A���̎p�ɑ������������ɕ�܂�Ă������Ƃ��낤�B

IV�@����6�N9��27���`���݁@=�����̔����ƁA�����̎���=

1994�N9��27���i����6�N�j�@����������18�����i����`��)

�@��Q�̒��x

�@�@�l�I��Q ���� 2�l �s���s�� 1�l

�@�@���H��Q ����25���E������3���������B���o�y����2000������

�y�ЊQ�z

����18�����́A���̓����Ɉʒu���Ă���s��236��������}�����ꂵ�������ŁA�藧�����O�֎R�̒����ɉ����đ����A����`�ɒʂ��铹�H�i����1,500m�E����2.8m�j�ł���A�r������͓k���ɂđ���`�ɂ��ǂ�����ƂɂȂ�B�����Ƃ��ẮA�����y�̊������ɂ��ˑR�̓��H�����Ɛ��������B�Ȃ��A3�l�̏Z�����́A�����ԂŒʍs���ɁA���̓��H�����Ɋ������܂ꂽ�\���������Ǝv����B

����x���̎��ƊT�v�Ɍf�ڂ���Ă���ЊQ�̓��e�͏�L�̒ʂ�ł���B�l���������Ă��邱�Ƃ���A�����ꂽ���낤���A������͒��ׂĂ��Ȃ��B

�䕗�Ⓑ�J�̍Œ��Ȃ�A�N�����x�������ċ߂Â��Ȃ����������m��Ȃ����A�u�����Ƃ��ẮA�����y�̊������ɂ��ˑR�̓��H�����Ɛ��������

�v�Ƃ���悤�ɁA���V���̑O���Ȃ�����ł������悤���B���낵���s�^�ł������ƌ������Ȃ���������Ȃ��B

�����A���ꂽ�������ÂɌ��Ă݂�ƁA�����̎��Ԃɑ��������K�͂̕���ł͂Ȃ��B

����y���ʂ�2000�������[�g���Ƃ́A�P��10���̗�����2���̑̐ςł���A���H�̔�Q����25���Ƃ����̂��A����Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��g���K�́h�Ȃ̂ł���B

�v����ɁA���̕���6�N�̑������̂���ɁA���̌������͐i�s�����������ʂ������Ƃ������ƂȂ̂��낤�B

���̗\�z�́A���n�ɑ���瓦��悤�Ƃ���悤���y�t���ւ������z ���Z�����Ȃ��瑶�݂��Ă��邱�Ƃ�A���ɑ����̉��ɓۂݍ��܂�����y���݊K�i�z

���Z�����Ȃ��瑶�݂��Ă��邱�Ƃ�A���ɑ����̉��ɓۂݍ��܂�����y���݊K�i�z �̑��݂Ȃǂ�����A�f�����ėǂ����낤�B

�̑��݂Ȃǂ�����A�f�����ėǂ����낤�B

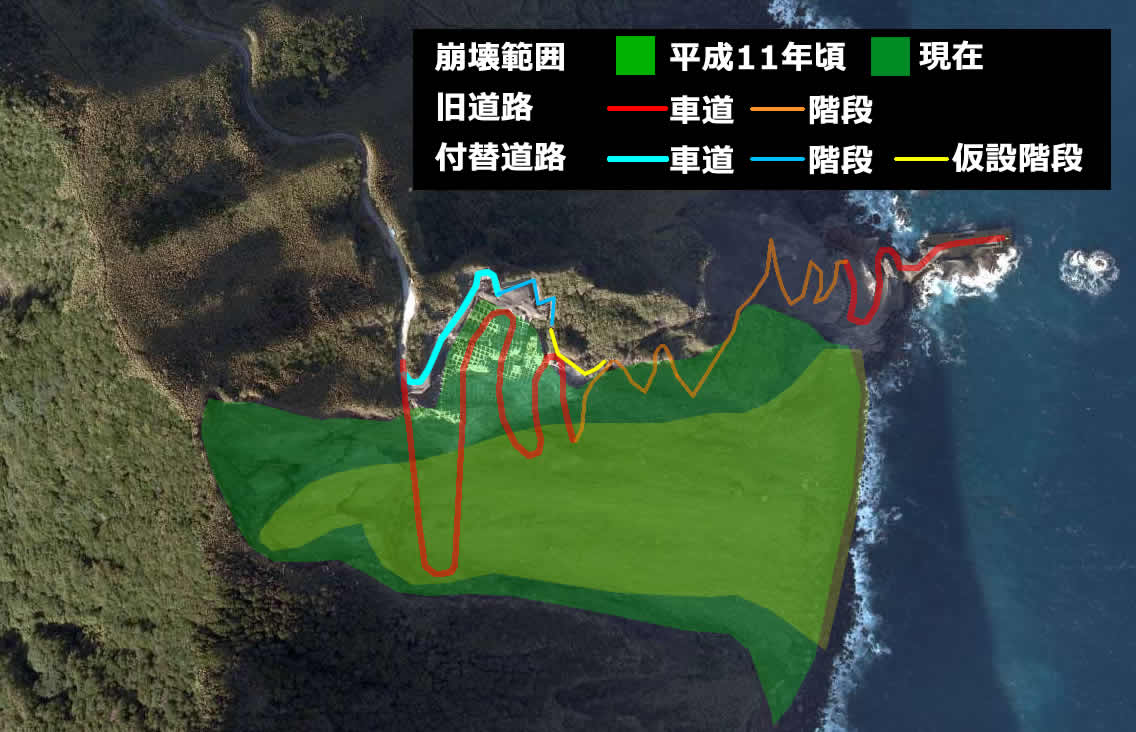

�E�}�́A����O��̍q��ʐ^���r�������̂ł���B

�q��ʐ^�͌����ɒ��ォ��B�e���Ă��Ȃ����߁A�d�˂Ĕ�r����ƁA���̂䂦�̂��ꂪ�ǂ����Ă��������Ă��܂����A�����x�O�����Ă݂Ă��A���a53�N�ƕ���11�N�̕��i�͕^�ς�ʂ�z���Č��ς��Ă���B

��҂ł́A���Ă̑�����25���ǂ���ł͂Ȃ����S���[�g�����������A���������̑����̕t���ւ��H�����i��ł��邱�Ƃ����Ď���̂ł���B

������y����22�N�̍q��ʐ^�z(�\������Ȃ��ꍇ��������)���d�˂�ƁA���܂�Ȃ�����͈͂̊g��ƁA����ɍR���Đi�߂�ꂽ�t���ւ������̎��͂̎��R�{�H���A��ڗđR���B

M.Harada���B�e

�w�����ɐ����铌���E�ɓ����� �����x���]��

�T���ł��傢�Ɋ��p�����Ă���������M.Harada���̋�B�ʐ^�ƁA��قnjf�ڂ����w�����ɐ����铌���E�ɓ����� �����x�̋�B�ʐ^���r���Ă݂Ă��A���̕���̋K�͂̐��܂������悭������B

�ƂĂ�����Ȃ���2000�������[�g���ǂ���̑����ł͂Ȃ��B�����炭100���������[�g���̓C���Ă邾�낤�B

�ʂ����āA���̓W�J���H�����ɗ\�z�ł����W�҂͂����̂��낤���B

����͎��ɂ͕�����Ȃ��B�ŏ��̑�������̎��_�ŁA���̌�̕���̓��͂����R���Ȃ��Ƃ���܂Ői��ł����\��������B

�ǂ��łȂ�Ζh�����̂��́A�ƂĂ��f�l�̎��ɂ͑z�������Ȃ����Ƃł���B

������邱�Ƃ́A���̌��ւł���O��`�������ɐ�������Ă����Ȃ��A����D�͋߂Â����Ƃ̂Ȃ������̓��C�݂ł́A���̂悤�ȂƂ�ł��Ȃ����Ԃ��i�W���Ă����Ƃ������Ƃ��B

������7(1995)�N�B

�����̌v��ʂ�Ȃ�A���̔N�ɂ͑���`�ɑS��50���̕��g��͊��������͂��������B��������A����50���̒�����ڊ݂̏����Ƃ��Ă������䓇�Ԃ̒�����c�D�u�ҏZ�ہv���A�{�`�֏A�q���n�߂Ă����\��������B

�܂����̔N�ɂ́A����x�������肷��10�N�Ԃ̒����v��ł���w�G�C�g�u���[�\�z�x�����\���ꂽ�B

�����A�u���܂邲�ƃG�R�E�~���[�W�A���v��W�Ԃ����70�y�[�W����Ȃ�X�����v�揑�̂ǂ��ɂ��A����`���ǂ����邩�Ƃ�����̓I�Șb��������Ȃ��B

�h�����āu����v�̖��O������ꂽ�̂́A�u���H�Ԃ̐����v�Ɋւ��鎖�ƍ��ڂƂ��āA�u����10�N���x���ɑz�肳���V�K���Ɓv�ł��邱�Ƃ�������Ƌ��Ɂu����g���l���v��7�������邾���������B

�̐S�́u�`�p�{�݂̐������i�v�Ɋւ��鎖�ƍ��ڂɂ́A�u�O��`�h�g�牄���H���v����������A����`���̂��̂��ǂ�����̂��͕�����Ȃ��B

�Ƃ肠�����A�g���l������邱�Ƃ́A����H���ɂȂ��Ă����悤�����c�B

�����āA����10�N�v��̊��ԓ��ɁA����g���l���̐������n�܂����l�q�͂Ȃ��A���ɂ���Ă�������16(2004)�N����̒����v��w�V�G�C�g�u���[�\�z�x�ɁA���̖��͂Ȃ��B

���݂͂���ɂ��̎��̒����v��w�G�C�g�E�u���[�r�W�����x�i����25�`34�N�x�j�̊��ԓ��ł���A������ipdf�j�Ō��邱�Ƃ��ł��邪�A��͂����`�����g���l���̘b�́A�S���o�Ă��Ȃ��B

����6�N�ȍ~���猻�݂Ɏ���܂ł̑���`�́A�B��̃A�N�Z�X���[�g�ƂƂ��ɁA�����̊��p�Ɋւ����ǓI�v��〈�ʂ����������܂܁A���x�Ƃ��Ĕ������I�ɐi�߂�ꂽ�ЊQ�������Ƃɂ���āA�����T�����Ă����y�r���܂ł̎ԓ��z ��A�y�r���܂ł̊K�i�z

��A�y�r���܂ł̊K�i�z �Ȃǂ����ꂽ�Ƃ݂���B

�Ȃǂ����ꂽ�Ƃ݂���B

�������A���̍ЊQ�������Ƃɂ��Ă͏ڍׂȋL�^���������Ƃ��Ȃ��A������Ȃ����Ƃ������B���݂��`�ւ̃A�N�Z�X�͒f���ꂽ�܂܂Ȃ̂ŁA�{���I�ȈӖ��ł̕����͊������Ă��Ȃ����A���̎��Ƃ̈�ō��ꂽ���낤�y���݊K�i�z �Ȃǂ́A����Ȃ����ɓۂݍ��܂�Č��̖؈���ƂȂ��Ă���B

�Ȃǂ́A����Ȃ����ɓۂݍ��܂�Č��̖؈���ƂȂ��Ă���B

�����A�ǂ̂悤�Ȓ��n�_��ڎw���čЊQ�������i�߂��Ă���̂����悭������Ȃ��Ƃ����̂��A���̗����Ȋ��z�����A����25�N�x�̎��ƊT�v�ɂ́A��A�̍ЊQ�����ɂ��Ă���������Ă���B

�����ł́u�����Ɍ������{�i�I�Ȓ����v�Ƃ����A�����ɂ����Ҋ�������������悤�ȕ\���ɂȂ��Ă�����̂́\�\

�����̕ʂ̂Ƃ���ɂ͂����������Ă���A���ꂪ���Ԃł͂Ȃ����Ǝv���B

����x���Ƃ��Ă��A���N��������Ă����䂪�q�̂悤�ȑ���`��Y�ꂽ�킯�ł͂Ȃ�����ǁA���̕����͋Z�p�I�ɂ��i���Ƃ̈Ӌ`�I�ɂ��j����ƔF�߂Ă���悤�Ɏv���B

��L�̋L�q���番����悤�ɁA���͋ߔN���`�̕��������S�ɂ͒��߂Ă͂��Ȃ��悤�����A����͑���g���l���̌��݂�O��Ƃ��Ă���悤�ɂƂ��B

���Ƃ��Ă��A�K�i�ł��������ł��Ȃ��悤�ȍ`�ɂ́A�V���ɐ�������قǂ̖��͂������Ȃ��Ƃ������Ƃ����m��Ȃ����A�����̋]�����J��Ԃ��Ȃ����߂̋����ӎu�̌���ꂩ������Ȃ��B

�����I�ɂ��A���D�̔��`���x�Ȃ�܂������A�����̖ژ_���̂悤�ɒ���D���┑�`�Ƃ��đ���`������������ɂ́A�ƂĂ��Ȃ��n�[�h���͍����Ǝv���B

�Ƃ����̂��A����`�������݂����Ă���ԂɎO��`�̐��������X�Ɛi�݁A����26�N�ɂ͔O��̒��^�q�D�i460t�j�̏A�q�������������ƂŁA���a50�N���100���قǂ̏��^�D��Ɍv�悳�ꂽ����`�̊ݕǂ́A���܂�ɂ��O����I�ȑ㕨�ɂȂ��Ă��܂����B

����`�́A����܂Ŏ������グ�Ă����������̖������̂悤�ɁA���Ɋ��S�Ɍv�悪���ł��Ă��čr�p�ɔC����鑶�݂ł͂Ȃ��B

�����A���̋��n�Ɍ���Ȃ��߂��Ƃ���ɂ���B

�ʼnʂĂ������ӎ������铇�̑����̂ЂƂ��A����ʼnʂĂ̂��肳�܂�̌����Ă���p�́A�n�[�h�{�C���h�̋ɂ݂ł���B

����ɁA��������K��̃n�[�h���͍������A�����H�蒅����A�قڑ݂��聕�Ƃ��߂̐S���𖡂킦�錻���̒n���`�����݂���Ȃ�āA�厚���߂̌���Љ�ɑ��鑊���y�����A���`�e�[�[����Ȃ����B

�����̊�L�Ȃ�y�����́A���̍s���~�܂�̍`�ɂ����ċ��ɓI�ɑN�₩���B

����ŗǂ������A����`�B

���āA���ɂ���ē��E�̎O���̈�ƑS�Ă̓y�n�������������̐l�X�́A�����̖�������߂Ƃ���D�ꂽ�w���҂̉��ɒc�����A���ɔ����I���������ҏZ�𐬌��������B����ȗ��j�䂦���A���̓��̐l�X�����A����̂��Z�݂悢�`�ւƓ��̎p��ς��Ă������Ƃ���ϋɐ���s���͂ɂ́A���Q���ׂ����̂�����悤�Ɏv���B�O��`�����`�́A���݂̌��ʂɂ����ĕ\���̊W�ɂȂ��Ă͂��邪�A����������̗͂̔��I�������̂ł���Ƃ����邾�낤�B

�����āA��������������Ȃ��������̂ł͂��邪�A�����ł͂قƂ�nj���Ă��Ȃ��s��Ȍv�悪���݂������Ƃ��A����̊��㒲���̒��Ŏ��͋��R�ɒm�Ă��܂����̂ŁA�G��Ȃ��킯�ɂ͍s���Ȃ��Ǝv�����B����́A���a56(1981)�N�Ɋ��s���ꂽ�R�c�퓹���w�ҏZ�����@�̓��̂����x�́u���Ƃ����v�ɏo�Ă���B

�Y�ƐU�������_����Ⴞ���A���ɁA���̐���Ɉ��g���s�����c��Ȃ��悤�Ȋ�Ս��ɂ˂炢��u�����B

�C�̎Y�Ƃɂ��Ă͍`�Ō��܂�B���ݍ\�z���̉q�D�ڊ݂�ڕW�ɂ����˂��o���̍`�ł͖{�i�I���Ƃ������ɂ͖���������A�䂪���̖����̖��卲�X�؏����Y���ژ_���\�\�O�֎R�Ɍ���������̃J���f���ɘp���@�荞�ށ\�\���`�U�v�����̍ő��ڂƂ����B�@

���҂̎R�c�퓹���́A����`�̕��Ƃ������鉜�R�����̎��̑����ł���B

���̎����A���ɑ���`�͒��H���Ă����͂������A���̊������x�ł͂܂�����Ȃ�����A�O�֎R�Ɍ���������̃J���f���ɘp���@�荞�ޔ��`�U�v���\�z�����Ƃ����̂ł���B

�����̖��卲�X�؏����Y�̖ژ_���P�����Ƃ������Ă��邪�A����͂܂��ɁA�{�҂ŏq�ׂ��������Y��詓����܂ޒz�`�v��ɑ��Ȃ�܂��B

�z����₵�Ă���B

���ɊO�֎R���ł������������Y�Ŏ��s�����Ƃ��Ă��A�D���o���肷��g���l���̒�����200�������炸�A�Ȃɂ����J���f����܂ŊC�ʂ����������ƂȂ�ƁA100���߂����n�Ղ��@�艺����K�v������B�����ɒn�M��s�މΌ����ł���J���f����100�����@�艺����Ƃ́B���邢�́A�^�͂̂悤�ɑ������}���ݒu���邱�ƂŁA�C�ʂ̑�����������̂��낤���B�c����ɂ��Ă��J���f�����ɊC�����������Ƃ́A�l�H�q�����猩�����̌`��ς��Ă��܂��قǂ̑�����ł͂Ȃ����I

�����Ď������̘b��ڂɂ����Ƃ��A�^����Ɏv���o�����̂́A�����Ƃ͑S����������y�ɂ���A���鑺�̂��Ƃ������B

���̑��͖k���n���̐�[���R���ŁA�L��Ȗʐςɏ��Ȃ��l��������Ă����B�����ɖ����������āA���Ƃ��邲�ƂɌ��⍑�̑����ɏo�����ẮA���̌�ʎ����ϊv�����v����ĉ�����B���̌��ʁA�ނ͂����֑�ϑz���̔������B�����ȑ��ɁA���̕�������]�̑傫���́A���܂�ɑ��������Ȃ��Ƃ����̂ł��낤�B

���ꑺ���A���͎v���o�����̂��B

�������́A�C�ɕ����ԗ��ꑺ�ł͂Ȃ����B

�Ӌ��ɐ�����w���҂Ƃ́A���������������ŁA��������˂Ȃ�Ȃ��炵���B